本日の東京新聞朝刊にトルコ南西部でサンタクロースのモデルとなった司教の石棺らしきものが発見されたとの記事が掲載されていた。記事によると石棺は石灰岩で出来ており、地震や津波で運ばれと推定されている。

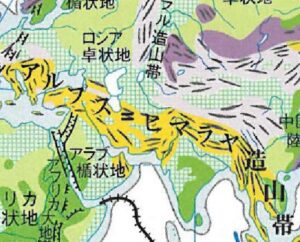

授業中にも扱ったが、トルコは全域がアルプス=ヒマラヤ造山帯に位置しており、日本と同じく地震大国である。トルコとギリシアの間のエーゲ海は多島海で知られるが、活発な造山活動の結果である。数年ごとに津波を伴う大きな海洋地震がニュースでも報じられている。一昨年2023年の2月にはトルコとシリアの国境付近で大きな活断層地震があり、両国で56,000人の死者が出ている。

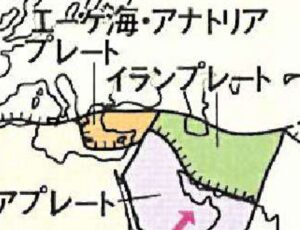

また、石棺が石灰岩で出来ているという点から周辺の土地が隆起したことが伺われる。トルコ南部はアフリカプレートとエーゲ海・アナトリアプレートの狭まる境界のど真ん中にあり、日本と同じく、脊梁山脈(アナトリア高原)が形成され、沿岸部の土地が激しく上下したことであろう。