ネットニュースで話題になっていたジブリ風AI画像生成を試しに使ってみた。

自分の写真を加工したのだが、確かにジブリ映画風の画像が作られた。

特に背景などそのまま映画の原画として使えそうな出来栄えである。

ものの数十秒でこんな画像が作られてしまっては、アーティストにとって、自身のアイデンティティを揺るがす恐怖となってしまうであろう。

「ネット」カテゴリーアーカイブ

CB1300 ファイナルエディション

Yahoo!ニュースで、HONDAのCB1300がファイナルエディションを迎えたとの記事が掲載されていた。普段、バイクの記事などあまり興味も沸かないが、“プロジェクト BIG-1”という宣伝が目に留まった。1992年に発表されたCB1000SUPER FOURから続くホンダの直列4気筒のネイキッドバイクのシリーズが終了するというのだ。

思い出せば、1992年。職場の新聞販売店の近くにあったヤマハのバイク屋でCB1000を目にして驚きの声を上げたことを思い出した。当時の同級生の友人がヤマハのSR400の購入を進めていた時であったと思う。ぶ太いマフラーの造形が今でも脳裏に焼きついている。

大型バイクの免許は持っていないが、いつかは乗ってみたいバイクである。

【訃報】極真空手全日本王者、空道創始者の東孝・大道塾塾長が逝去

以下ヤフーニュースより

2021年4月3日(土)、全日本空道連盟・大道塾の東孝塾長が逝去。大道塾が公式HPにて発表した。

東塾長は昨夏より末期胃がんの診断となり根治を目指し闘病していたが、2021年4月3日14時35分に永眠。71歳だった。

1949年5月22日、宮城県仙台市出身。柔道を学び、陸上自衛隊を経て早稲田大学在学中に極真会館に入門。早稲田大学極真空手部を創設し、初代主将となる。1973年の第5回全日本空手道選手権大会に初出場すると、翌年には準優勝。第8回3位、1977年の第9回では初優勝を果たす。1975年の第1回全世界空手道選手権大会では6位入賞、1979年の第2回では4位入賞と優れた成績を残す。“人間機関車”と称され、パワフルな下段廻し蹴りで極真空手の黄金期を築いた一人。

極真会館を退会すると、1981年2月に大道塾を設立。頭部に防具を着用して顔面攻撃を可能にし、投げや関節技も認める“格闘空手”を創始。総合武道『空道』としてロシアを中心に世界へ広めた。

なお、葬儀などの今後の日程についてはコロナ禍のため後日決定するとのこと。

【えんとつ町のプペル】キンコン西野感動の舞台挨拶

今冬公開された映画『えんとつ町のプペル』で原作・脚本・製作総指揮を務めたキングコング西野さんの舞台挨拶の動画です。

2学期の授業中に紹介した近畿大学の卒業式のアドリブ講演会の続きのような内容となっています。映画を観ていなくても、表現者としての彼の思いは伝わると思います。

大きく遠回りして聴衆の関心を引きつけながら、ズバリ核心をつくテーマに話を切り替えていく話術は参考になりますね。

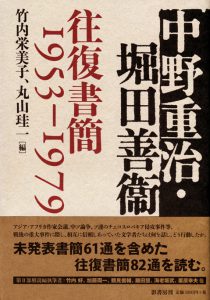

『中野重治・堀田善衞 往復書簡 1953-1979』

以下、影書房のサイトより

少し余裕が出来たら、手にとってみたい。

竹内栄美子、丸山珪一 編

中野重治・堀田善衞 往復書簡 1953-1979

2018年11月22日発売

四六判 上製 328頁

定価 3800円+税

ISBN978-4-87714-480-7 C0095

装丁:桂川 潤

作家・中野重治と堀田善衞が、冷戦下の1953年から中野が亡くなる1979年までに断続的に交わした全書簡82通。これらの書簡からは、民族独立運動を背景にしたアジア・アフリカ作家運動、中ソ論争からソ連等のチェコスロヴァキア侵攻事件、中野の日本共産党からの除名問題、キューバの新たな模索、ヴェトナム戦争等々、国内外の政治・社会が激動する時代において、これに向き合い、それを考えるなかから作品を発表し、発言し行動を起こしてきた文学者たちの肉声が聞こえてくる。書簡の内容を補完するために、書簡ごとに詳細な註を付した。また解説として、鎌田慧、海老坂武、栗原幸夫各氏による本往復書簡をめぐる書き下ろし論考と、中野・堀田と同時代を生きた文学者、竹内好、加藤周一、鶴見俊輔による中野論・堀田論を再掲。さらに中野重治による堀田論、堀田善衞による中野論を収録し、巻末に関連年譜を付した。戦後、国内外で政治と民主主義が大きく揺れ動くなか、戦後のあるべき文学と生き方を模索し格闘した文学者たちの証言。 |

〈編者・著者〉

●中野重治(なかの・しげはる)

1902年福井県生まれ。詩人・小説家・評論家。1926年堀辰雄らと『驢馬』を創刊。同時に,新人会に入会,マルクス主義,プロレタリア文学運動に向かう。日本プロレタリア芸術連盟,「ナップ」,「コップ」の結成に参加。運動の方針をめぐる議論のなかで多くの評論,詩,小説を発表。主な作品に、「村の家」「歌のわかれ」「五勺の酒」「梨の花」「甲乙丙丁」など。1947年~50年参議院議員。1979年没。

●堀田善衞(ほった・よしえ)

1918年富山県生まれ。小説家。1944年国際文化振興会から派遣されて上海に渡るが、敗戦後は中国国民党宣伝部に徴用されて上海に留まる。中国での経験をもとに、小説を書き始め、47年に帰国。52年「広場の孤独」「漢奸」で芥川賞を受賞。海外との交流にも力を入れ、アジア・アフリカ作家会議などに出席。他の主な作品に、「歴史」「時間」「インドで考えたこと」「方丈記私記」「ゴヤ」など。1998年没。

* * *

●竹内栄美子(たけうち・えみこ)【編集】

1960年大分県生まれ。明治大学文学部教授。専門は日本近代文学。主な著書に『アジアの戦争と記憶』(共著、勉誠出版)、『中野重治と戦後文化運動』(論創社)、『中野重治書簡集』(共編、平凡社)、『戦後日本、中野重治という良心』(平凡社新書)ほか。

●丸山 珪一(まるやま・けいいち)【編集】

1941年大阪府生まれ。金沢大学名誉教授。中野重治を語る会代表世話人。堀田善衞の会代表。主にルカーチ・ジェルジ、中野重治、堀田善衞の名と結びついた分野での研究と取り組む。

●竹内 好(たけうち・よしみ)

1910年長野県生まれ。中国文学者・評論家。魯迅の研究・翻訳のほか、アジア的な視座から多くの文化・文学評論を手がける。主な著書に『魯迅』(日本評論社)、『現代中国論』(河出書房)ほか。1977年没。

●加藤周一(かとう・しゅういち)

1919年東京生まれ。医学博士、評論家、作家。文学・芸術・政治・文化全般にわたる評論を展開。主な著書に『羊の歌(正・続)』(岩波新書)、『日本文学史序説(上・下)』(筑摩書房)ほか。2008年没。

●鶴見俊輔(つるみ・しゅんすけ)

1922年東京生まれ。哲学者・評論家。46年『思想の科学』創刊に参加。主な著書に『戦時期日本の精神史』(岩波書店)、『戦後日本の大衆文化史』(岩波書店)ほか。2015年没。

●鎌田 慧(かまた・さとし)

1938年青森県生まれ。ルポライター。社会問題を幅広く追及、執筆。主な著書に『自動車絶望工場』(講談社文庫)、『六ヶ所村の記録』(岩波現代文庫)、『大杉栄―自由への疾走』(岩波現代文庫)ほか。

●海老坂 武(えびさか・たけし)

1934年東京生まれ。フランス文学者・評論家。主な著書に『フランツ・ファノン』(講談社)、『サルトル』(岩波新書)、『戦争文化と愛国心――非戦を考える』(みすず書房)、訳書に『黒い皮膚、白い仮面』(ファノン著、共訳、みすず書房)ほか。

●栗原 幸夫(くりはら・ゆきお)

1927年東京生まれ。編集者、評論家。べ平連、アジア・アフリカ作家会議などに参画しつつ、コミュニズム運動史、プロレタリア文学史等を研究。主な著書に『プロレタリア文学とその時代(増補新版)』(インパクト出版会)、『わが先行者たち―文学的肖像』(水声社)ほか。