本日の東京新聞夕刊の一面に、福建立恐竜博物館が昨年7月にリニューアルオープンしてから、来館者が急増しているとの記事が掲載されていた。

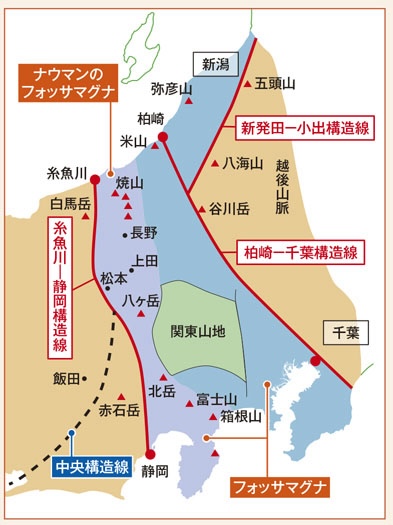

少し視点を変えて記事を見てみたい。では、なぜ福井で恐竜の化石が見つかり、埼玉では見つからないのか。中学校で学習したと思うが、関東甲信越の大半はフォッサマグナという大陥没地帯に位置している。実は恐竜が活躍した中世代は海の底だったのである。2000万年前くらいから海底の火山活動と、太平洋プレートの西進による造山運動によって、海から陸地に変わったのである。そのため、数万年前のナウマン象の化石や貝塚などは見つかっても、ティラノサウルスなどの恐竜の化石は存在しないのである。

関東山地のある群馬県からは恐竜の化石が見つかっているが、東京、埼玉、千葉、神奈川、茨城、栃木、山梨からは一切見つかっていないのは、そういう理由である。