ハイブロー武蔵『読書術』(総合法令出版 1999)を読む。

偏見に満ちた読書指南書であり、読む価値はない。

投稿者「heavysnow」のアーカイブ

『土壇場の人間学』

青木雄二・宮崎学『土壇場の人間学』(幻冬社文庫 1999)を読む。

言わずと知れた両者であるが、どちらも積極的に評価は出来ない。宮崎氏には自身の経験に根ざした鬱屈した左翼観が残っており、門外漢には意味不明な共産党に対する批判意識が強い。結局彼がどのような社会像を想定しているのか読者には素直に伝わらない。その点では青木雄二氏の方が言説は分かりやすい。彼は物事のそもそもの捉え方として「唯物論」を強調する。「唯物論」について「人間の意識が彼らの存在を規定するのではなく、彼らの社会的存在が彼らの意識を規定する」とおそらくは『ドイツイデオロギー』から正しく引用しているのだが、共産主義になれば全てが救われ、日本も唯物史観に従って共産主義にならざるを得ないと、マルクスやエンゲルスを神のような存在に祭りあげているのが気になった。読売グループや自由民主党をこの世を破壊する悪魔と位置づけた、「マルクス教」や「エンゲルス教」の信者といった趣だ。

そもそも日本では70年代以降、中流意識のまん延により、学生もサラリーマンも公務員も主婦も、「社会的存在が意識を規定する」といっても自らの「社会的存在」そのものが見えてこない。「お前は誰なんだ?」と問われた時に「賃金労働者」なり「労働者予備軍」と答える者が何人いるだろうか。上段な共産主義をふりかざすよりも、身近な自己分析から始めたい。

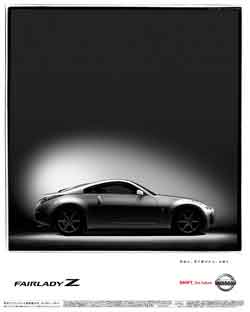

『Zカー』

片山豊・財部誠一『Zカー』(光文社新書 2001)を読む。

昨年日産からスポーツカー「フェアレディZ」が発売されたが、その従来の日本車から一線を画したようなデザインは今でも色褪せていない。この本では、米国からのファンからは「father of Zcar」と称されるZ販売の開拓者である片山豊を通して、Z復活の経緯とゴーンによって変わった日産の会社のありようが語られている。我々の世代からすれば日産のフラグシップはフェアレディZではなくGTRという思いが強い。しかしGTRはあくまでハコスカであり、元来は4ドアの乗用車である。しかしフェアレディZはコンセプトからポルシェを意識したスポーツカーである。1970年に240Zとして米国で販売されたフェアレディZは瞬く間にフォルクスワーゲンを抜く輸入車第一位の座を獲得した。しかし80年代の日産の売れれば良いという方針のもと、ダットサンブランドは潰され、Zカーもポルシェを猿真似したデザインに変わってしまった。1998年に入っていすゞからデザイナー中村史郎がヘッドハンティングされ、99年にはルノーからカルロスゴーンがやってきて、日産は外部からの血によって変わって来た。両者ともクルマに対するこだわりは人並以上のものを持っている。やはりものづくりの会社はその製品を愛することから始まる。「一念岩をも徹す」というが、技術者たるもの好きなものにこだわる続ける姿勢が大切だとまとめる。

『クルマを捨てて歩く!』

杉田聡『クルマを捨てて歩く!』(講談社+α新書 2001)を読む。

北海道の帯広でクルマなしの生活を続ける著者がクルマを捨てることによって、無駄な維持費(一生の間に4000万近くも!)が無くなり、安全な生活圏が確保され、そして子どもの教育にも効果があると提言する。この中で特に道が子どもの遊び場であるという意見が興味深かった。確かに私自身も団地の内の路上で落書きをし、缶けりをし、キックベースを楽しみ、一輪車やローラースケートに乗り、ラジコンを走らせていた。著者は次のように述べる。

子どもにとっては、道こそがもっともよい遊び場だと私は思います。家やお店が建ち並び、いろんな人や物が往来する道自体が子どもには面白いのです。児童公園にも学校の「校庭開放」にもない、遊び場としての決定的に大事な要素を道は備えています。それは、どの年齢の子どもにとっても家のすぐ近くにあり、自由に行き来でき、だから安心できる空間だということです。道は、子ども同士のネットワーク空間です。道が遊び場なら、電話で約束などしなくても、ちょっと外に出れば遊び相手が見つかるでしょう。年齢の違う子ども同士の遊びも始まるでしょう。

確かに渋谷センター街などの繁華街の路上は、10代後半の若者にとって著者の指摘する年齢を越えた遊びの場となっている。しかし10代前半までの小学生の遊び場はここ埼玉でもほとんど見られない。大人から見ればグランドなり校庭で遊ぶのが健全な子どもの姿であろうが、子どもにとっては整備された空間よりも、一定無秩序な路上の方が勝手に他人の庭に忍び込んだり隠れたりする「すき間」が多くて楽しいのだ。横浜郊外の住宅地に育った私自身も小学生の頃は、わざわざ自転車に乗って公園に行くよりも、おもちゃ屋や駄菓子屋周辺や、排水路の周囲で遊ぶ方が刺激があったと記憶している。子ども心に学校の校庭で遊ぶのは大人の管理下で遊んでいるような居心地の悪さがあったのではないか。確かピーターラビットの絵本にも、うさぎの子ども達が農家のマクレガーさんの畑に忍び込んで無邪気に遊ぶシーンがあった。現在私も職場まで3キロ程しかないのに毎日クルマを使っているので、反省することししきりであった。クルマを排除することで現れてくる社会や遊びの中に、実は子どもの成長にとって大切なものが積み込まれていることを頭の片隅でも意識しておきたい。

『「キャバクラ」の経済学』

山本信幸『「キャバクラ」の経済学』(オーエス出版 1999)を読む。

私は寡聞にしてよく分からないが現在の日本の男性を虜にするキャバクラ商法なるものの実態がよく分かった。その不況を知らないキャバクラの集客のポイントは居場所と疑似恋愛だと著者は指摘する。会社では部下と上司の板挟みになり、OLに無視され、家ではごろごろする場所もない男性にとって、みんなが笑顔で迎えてくれ、自分の名前を覚えてくれるキャバクラが自分の「居場所」になるというのだ。そして順調にいくとホステスと本当の恋愛関係や肉体関係に発展するのではないかという期待が、離れさせず飽きさせず客を惹き付ける要素である。ちょうど大学のサークル部室を訪れるOBのような感覚であろうか。キャバクラというとつい性風俗産業の入り口と考えがちであるが、その実態は時間消費型のアロマテロピーなどの癒し産業に近い。著者はドイツの経済学者W.ゾンバルトの「贅沢者や女遊びのためのカネの支出は資本主義を引っ張る需要面での力である」という言葉を引用しながら、今の不況打開の秘策がキャバクラにあると指摘する。大学からサークル部室が消え、会社近くの雀荘が姿を消しつつある中で、こうした放課後型産業はますます希薄な人間関係のすき間を埋めていくことだろう。