村山斉『宇宙は何でできているのか:素粒子物理学で解く宇宙の謎』(幻冬舎文庫 2010)を読む。

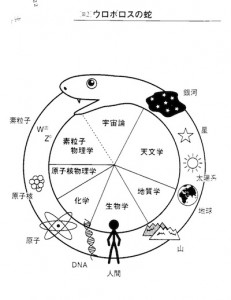

カブリ数物連携宇宙研究機構長を務める著者が、量子力学の発展から最先端の素粒子研究の発見を分かりやすくまとめ、クォークを取り巻く「力」の解析が宇宙の謎に迫ると述べる。

あらゆる「粒子」が「波」のように振る舞い、あらゆる「波」が「粒子」のように振る舞うという禅問答のような仮説から量子力学は始まっていく。村山氏は計算式を一切用いずに、たとえ話やこぼれ話を用いながら、私のようなずぶの素人にも興味が伝わるように丁寧に解説を加えている。途中、「量子場の理論」だけは理解が追いつかなかったが、その他はにわか物理学者になった気分で、ミクロとマクロの世界を味わうことができた。

著者は10の27乗の宇宙と10の−35乗の素粒子の世界は密接につながっているということを強調し、そのどちらにも援用できる物理学の法則の存在するはずだと指摘して論を終えている。

「読書」カテゴリーアーカイブ

『論文・レポートはどう書くか』

鷲田小彌太・廣瀬誠『論文・レポートはどう書くか』(日本実業出版社 1994)を読む。

10数年本棚に眠っていた本である。これからのレポート作成の役に立つかと思い手に取ってみた。しかし、文章は読みやすいのだが、どうしても内容が心に響いてこなかった。

「論文・レポートは、知的生産者になるための条件だ」と第1章の冒頭で書かれていたので、筆者から否定されないように無理して読もうと試みたのだが、3分の1程しか読めなかった。

『まるわかり宇宙の真実 137億年の謎に迫る』

ゼロプラス『まるわかり宇宙の真実 137億年の謎に迫る』(KKベストセラーズ 2011)を読む。

南極の次の冒険は宇宙だろうと思い手に取ってみた。

宇宙プロジェクトから宇宙の最新常識、宇宙開発の歴史など、興味が湧きそうな話ばかりが載せられている。新聞やニュースで名前だけ聞いて分かっているつもりになっていた宇宙衛星や素粒子の話題のスケールの大きさ(小ささ)に驚きながらベージを繰った。

映画にもなった小惑星探査機「はやぶさ」であるが、小惑星「イトカワ」への着地であるが、これは博多から極小のラジコンヘリコプターを飛ばして、東京にある約0.1ミリメートル四方の枠の中に着陸させたのと同じスケールだという。

その他、スケールで印象に残った話を書き留めておきたい。

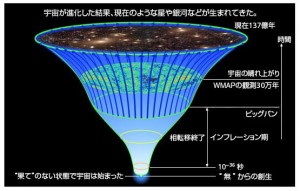

宇宙の誕生というと、すぐにビッグバンをイメージするが、現在ではビッグバンの前に、宇宙が誕生してから最初の膨張爆発を終えるまでに「インフレーション」と呼ばれる期間があったという考え方が主流となっている。その中身はというと、10のマイナス36乗秒から10のマイナス34乗秒という極めて短い時間に、10の100乗倍の大きさに膨張するという何やら子ども向けのSFアニメの設定のような話である。

2010年には、太陽の光で旅する「宇宙ヨット」イカロスが金星探査機「あかつき」で打ち上げられている。イカロスは、太陽の光(光子)で生じる「太陽光圧」を大きな帆で受け止め推進力に換えている。ただし、その力はわずかで、バドミントンコート2面分相当の大きさがあるイカロスの帆でも、推力は1.12ミリニュートン(地球上で0.114グラムの物体がぶら下がったのとほぼ同じ)という微少なものである。

ISAS | 小型ソーラー電力セイル実証機 IKAROS / 科学衛星

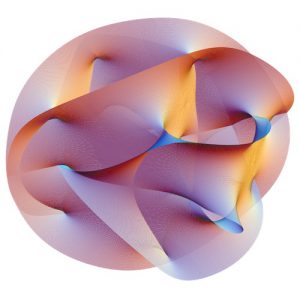

最後に興味を引いたのが、数年前にノーベル物理学賞を受賞した南部陽一郎が提唱していた「ひも理論」である。すべての素粒子は1本の「振動するひも」の形をしており、ひもがねじれて変形したり、振動の仕方が変化することによって、様々な素粒子の形を自在に表現できるようになるという考え方である。

この「ひも理論」によると、我々が生活する3次元の空間に時間の1次元を加えた世界の他に、6つの次元が存在しており、この世界は10次元であるというのだ。6つの次元が認識されないのは、目に見えない大きさに丸められているからだという。この原因は、宇宙が誕生したときは10次元であったが、宇宙が膨張する際に3次元空間+時間1次元だけが広がったためといわれているそうだ。

う〜ん。。。何がなんだか分からない。

『南極大陸単独横断行』

大場満郎『南極大陸単独横断行』(講談社 2001)を読む。

冒険家という肩書きを持つ著者が、1999年に挑戦した南極大陸単独横断の実施までの苦労や、南極の驚異、極限の自然との格闘、そして、装備や支援の人たちとの交流について奔放に語っている。

ブリザートやホワイトアウトなど、言葉自体は知っていても、実感として理解しにくい気象現象について、肌感覚で理解することができた。また、南極大陸が豪州大陸の1.5倍も大きいことや、4000メートル級の山から吹き下ろされ、最大瞬間風速が300メートルの風ともなるカタバ風や、その風の影響で作られるサスツルギ(風紋)に対する恨み辛みが、強い口調で語られている

特に、衛星携帯電話により、東京都で地下鉄に乗り込む支援者と話をしたり、極寒の吹雪の中に閉じ込められながら、行程が遅れた分の資金繰りについて、電話で相談したりと、空と雪しかない南極を冒険しながらもマネージメントに追われる現代社会との対比が面白かった。

『泉式文科系必修論文作成術』

泉忠司『泉式文科系必修論文作成術』(夏目書房 2003)を読む。

今月半ばより始まるレポート作成の一助となればという思いで手に取ってみた。ずいぶん長い間本棚に眠っていた本である。

高校時代に愛読した予備校講師による「実況中継シリーズ」の論文編のような内容である。大学の大教室で行われているような、小テストを挟みながらの論文講義がそのまま収録されているような、大学講義に耐えうるしっかりした内容と軽妙な語り口が印象的である。

著者は英文学を専門としており、英語論文で必須となっている「パラグラフ・ライティング」の理論と実践例が、練習問題と会わせて紹介されている。

「パラグラフ・ライティング」とは、「トピック・センテンス」、「サポーティング・センテンス」、「コンクルーディング・センテンス」の3つからなる。最初に「トピック・センテンス」でそのパラグラフのテーマなりポイントを明言し、続く「サポート・センテンス」でトピックの背景の概説やトピックそのものの補足説明や例証を示し、最後に「コンクルーディング・センテンス」で筆者の主張を述べるという形である。一つのパラグラフには一つのトピックという原則があり、別のトピックを述べたい場合は、パラグラフを分ける必要がある。またパラグラフとパラグラフを繋げる場合は、「コンクルーディング・センテンス」に替わって、つなぎ役となる「コネクティング・センテンス」で文章を綴っていく。何やら日本式論文の「序論」「本論」「結論」に似ているが、「パラグラフ・ライティング」は、一つのパラグラフの中で「序論」「本論」「結論」に相当する3つのセンテンスを並べて展開していく。

日本式論文では、旧来の「起承転結」の影響もあり、「結論」は始めに置かず、「序論」「本論」と展開していくことで最後に主張を配置する。しかし、英米式の「パラグラフ・ライティング」では、「本論」「結論」のダイジェストが「序論」にあたる。そして「序論」を肉付けする「本論」、「本論」を振り返りつつ「自分なりの主張」を念押しする「結論」という流れをとる。書く技術以前に、そもそもの発想の転換が求められる。

その他、効果的な情報収集や注釈の入れ方、参考文献の記述の仕方など、論文作成のイロハについて隈無く説明されている。これまで適当に処理していた引用の方法が勉強になった。引用してみたい。

引用文が長い場合と短い場合で、引用の方法は異なる。引用文が短い場合(本文で2行に満たない場合)は本文中に「 」を使って引用し、引用文が長い場合は前後1行の空白行と、縦書きの場合は上下(上だけでもよい)、横書きの場合は左右(左だけでもよい)2〜4文字分の空白を取って引用する。この場合、「 」は不要。

一冊読んだだけで身につくものではないが、これからのレポート作成の時に意識しておきたい。