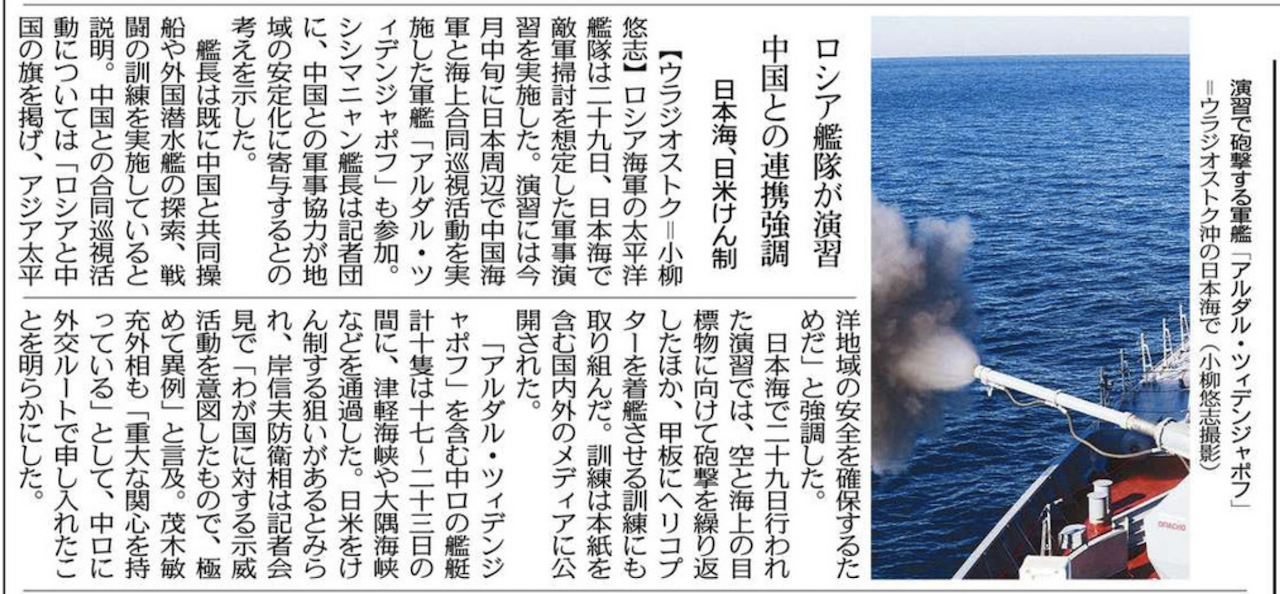

本日の東京新聞朝刊に、ロシア艦隊がウラジオストック沖で軍事演習を展開したとの記事が掲載されていた。

ウラジオストックというのはロシア語で「東方を制する」という意味で、当時の清や日本との交易を図るために、1860年に建設された新しい都市である。場所を地図で確認しておきたい。ウラジオストック沖での演習が、どこの国に対する示威行為なのかは述べるまでもないであろう。

ロシアは日本の隣国なのに、ロシアの情報は欧米メディアを通してしか日本に入って来ない。日本の外交力の弱さである。そもそも日本にロシア語が堪能な人が少ないのだ。関心がないからロシア語の人気がないのか、ロシア語の人気がないから関心が向かないのか、卵が先か鶏が先かという議論になってしまう。みなさん、ロシア語を勉強してみませんか。