ケチを付ける訳ではないが、本日の東京新聞夕刊にスチール缶とアルミ缶を磁石の力で自動的に分別するごみ箱を開発した小学生が特許を取得したとの記事が載っていた。記事の文面だけを読むと向学心あふれる子どもの微笑ましいニュースなのだが、実際に作られたごみ箱の設計図を見ると、驚きというよりもがっかり感でいっぱいとなった。言葉は悪いが、こんな代物で特許が取れてしまうなら、これまでのモノづくり現場での絶え間ない製品の改良やアイデアをどう評価すれば良いのか。

子どもに阿るあまり、著しい不公平感を与える特許庁の判断は首を傾げざるを得ない。

(以下、東京新聞の記事より)

愛知県安城市の丈山小学校六年が、磁石の力を利用してスチール缶とアルミ缶を自動的に分別するごみ箱を開発し、特許を取得した。公益社団法人発明協会(東京)によると、小学生の特許取得は非常に珍しい。◇◇さんも「特許が取れるなんてびっくりした」と喜ぶ。

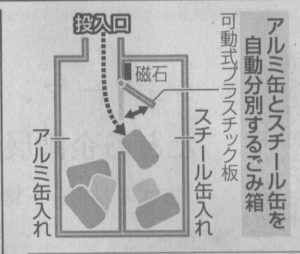

ごみ箱はプラスチック板などを組み合わせた直方体で高さ約九十センチ。内部に仕切りがあり、スチール缶入れとアルミ缶入れに分かれている。

投入口はアルミ缶入れの真上に設けた。アルミ缶はそのまま真下に落ちるが、スチール缶は磁石の力で反対側に落ちる仕組み。全てホームセンターで手に入る安価なもので作った。

◇◇さんがごみ箱を作ったきっかけは、昨年の夏休みの課題として出された自由研究。祖父がスーパーを営んでおり、自動販売機のごみ箱のスチール缶とアルミ缶を仕分けするのを見て、着想を得た。

父と協力して作製に取り掛かり、約三週間かけて完成した。磁石は投入口の下にある小さなプラスチック板に張り付けたが、当初はスチール缶が磁石にくっつき、うまく仕分けられなかった。試行錯誤を重ね板の大きさや形を調整。昨年十二月に出願、ことし八月に認められた。