横溝正史『仮面舞踏会』(角川文庫)を読む。

何回か述べたことであるが、戦後の混乱が殺人事件の舞台となっており、戦後の混乱から高度経済成長へと突っ走っていく日本人の世相がかいま見えて面白い。

『新世紀エヴァンゲリオン』

ここ3日ほどかけて『新世紀エヴァンゲリオン』を全てビデオを借りて見直した。

ツタヤで5000円もかかってしまった。『エヴァ〜』を見るのは3回目だが、4年ぶりであり、また映画版第25話、第26話は映画館で見て以来だった。第1話から第24話そして映画版第25・26話まで見て、その後テレビ版第25・26話を一気に通して見た。解説本ー兜木励悟『エヴァンゲリオン研究序説』(KKベストセラーズ)ーを片手にいろいろ考えながら見ることが出来た。

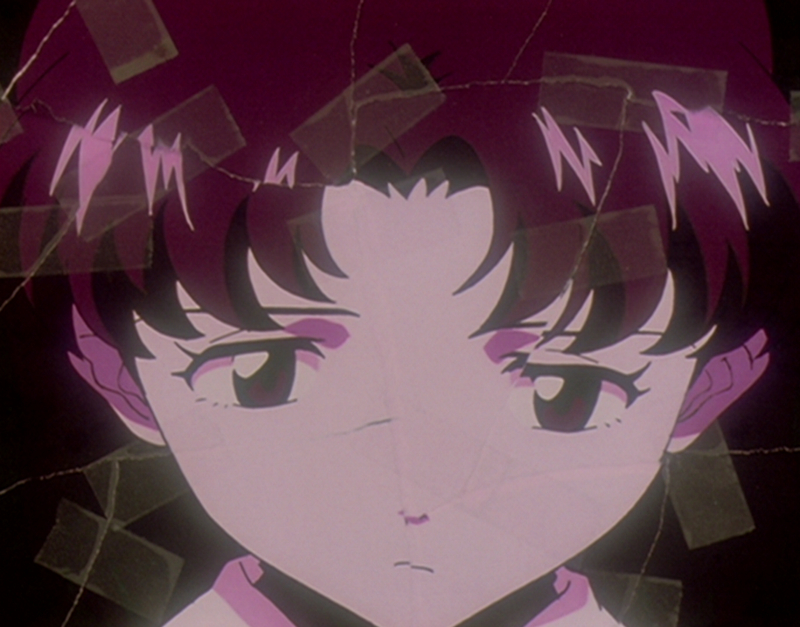

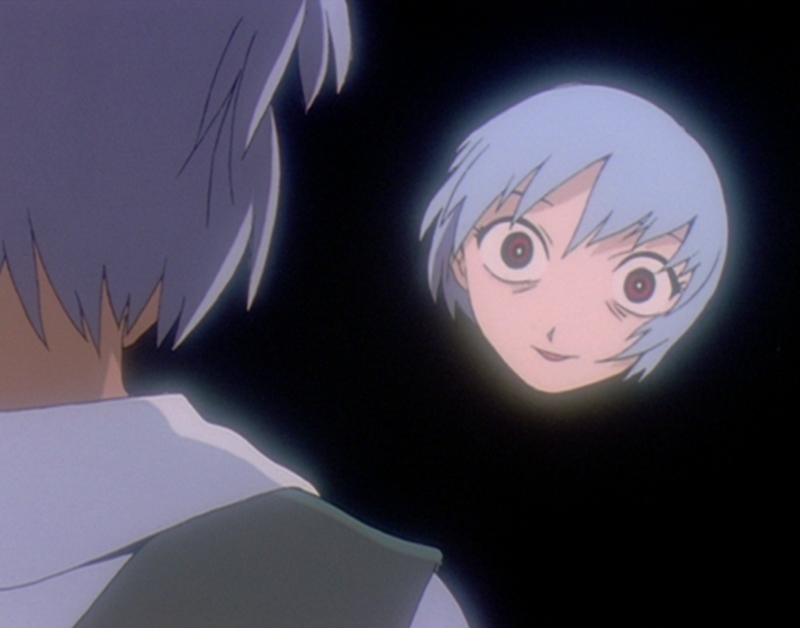

ちょうど4年前の夏に第26話「まごころを君に」を見た後、友人と『エヴァ〜』のテーマについて語った。個の尊重、個性重視が寂しさを生み、そして周りの人間と違うということが当人にどうしようもない孤独を与える。だから人は皆と違うことを欲しつつも同化して孤独を癒したいのだ。自分が寂しいと感じることから逃れたいのだ。生活の多様化・思想の自由化が逆に強力なナショナリズムや単一的な思想に流れていったことは、戦前のドイツにおけるナチズムや日本の国民精神運動に見られる。最後に綾波レイやシンジ君が心の同化を拒否したことで、庵野監督は一人一人が寂しくとも自らの世界観を構築し、その中で生きていくことの積極性を観客に訴えたのだ。テレビ版第25・26話にてシンジ君が、徹底した自己否定から「ここにいてもいいんだ」と自己肯定に至る独白シーンからもそうした現実立脚の積極性は伺われる。映画版最終シーンでシンジがレイとのATフィールドなき一体化を離れ、アスカを殺そうとするが、そこにシンジの自我の確立が見られる。そうした事を池袋の喫茶店で話した記憶がある。

しかし、今回ずっと一気に最終回まで見て、また違った感想を持った。ATフィールドなるものが「心の壁」であり、「ヤマアラシの針」がある限り、人は永遠に自分を分かってほしい、身近にいる人の心が分からないというジレンマにぶつかる。人は寂しさから逃れるためには、自分の世界に閉じこもるか、むやみに体を重ねるか、徹底した自己肯定に走るしか、現実を忘却するほど仕事に没頭するか、過去の記憶にしがみつくしかない。シンジ、ミサト、アスカ、リツコ、ゲンドウそれぞれがそうした寂しさからの逃避を行っていた。だから一緒になりたい。心のコンドームを取っ払って、孤独を「補完」」してほしいのだ。元来人は母親と一体であったのだが、成長していくに従って、父親がその母親との結びつきを切断してしまうのだ。だから人は母親とは違う「一体化」を求めるのだ。マザコンやアダルトチルドレン、パラサイトと呼ばれる「現代病」の多くは父性的な切断がないために、いつまでも心理的に母親の羊水に浸かってしまった状態にあり、「大人」になりきれないのだ。

「エヴァ」の最終回をどう読み取るのかという評論は無数にあるのだが、今最終回を見た直後なので、文章化されてないが、漫然と感想を連ねてみたい。エヴァは母親であり、エントリープラグのLCLは羊水であり、海のイメージであるということは、人類補完計画は太古の世界に戻るということを意味しているのか。地球上の陸上の生物は海の生物から進化してきたと言われている。陸地は地球上に大陸から孤島まで無数にあるが、海は一つである。陸に上がってしまったばっかりにばらばらになってしまった生物が再び海へ帰ることによって孤独を満たそうとしているのか。旧約聖書にバベルの塔についての記述がある。神に近づこうとしたばっかりに神の怒りによって言語がばらばらになり、そして気持ちがばらばらになり、国家間の戦争というものを生み出したのだ。人の心理が言語によって営まれる以上、言語の差異は気持ちの別離につながる。

しかしエヴァを見ながら、なぜかくも人は孤独を抱えているのか。これだけコミュニケーションツールが発達した今も、1000年前と同じ、いやそれ以上の寂しさを感じているのか。自己イメージの希薄化、自分の居場所の欠落、周りから評価されているのか否かに対する不安……。数え上げればキリがなく、また社会学的に、グローバルスタンダード、競争社会、脱ナショナリズム、コミュニティーの崩壊、インターネットや携帯電話による身体的な接触の減少等々論じることもできるであろう。これは私自身のちょっとした感想だが、我々の生活から生や死が遠いものになったことが、孤独の原因が分からない一つの原因ではないだろうか。医療の発達が生命の誕生と終末を非日常化した。病院と近代医学が、「生→死→生→死」という循環を「活⇔陰」という対立関係にしてしまった。「生と死は等価値」というカオルのセリフに、ものごころがついた人間にとって生も死も何か遠いものだ、そして同じものだということが伺われる。

最終回の「夢は現実の続き、現実は夢の終わり」というレイのバックグラウンドでのセリフが気になった。夢と現実の混同は中国の諸子百家の一人である荘子の蝶の論以降、文学において主要なテーマであり続けた。『エヴァ』のATフィールドを夢(異常)と現実(正常)の間の境界線、使徒と人間の境界線と考えるならば、使徒は人間の続き、人間は使徒の終わりとなる。

上記文章推敲せぬまま呆然と書き連ねたが、そろそろ夜明けが近い。夢の世界に帰ろうと思う……

「『こころの不良債権』いやす”情”の復活を」

東京新聞夕刊(2001.08.21)の文化欄の五木寛之インタビュー「『こころの不良債権』いやす”情”の復活を」を読んだ。

その中の一節が気になった。五木氏は最近若者の茶髪が気になるという。自らの黒髪を茶や金に染める若者の心情に「日本人であることの嫌悪感」を見てとるからだ。高級な車や化粧品のコマーシャルには外国人が出演しているのが大半で、バンド名もほとんど外国語で、歌詞も英語で、若い人は日本的なもの、日本語を嫌う傾向にある。そして五木氏はこのような嫌悪感が高じると、他国や他民族への過度な優越感へと逆転し、「過剰なナショナリズム」が生まれる可能性があると論じている。近年の五木氏の社会観・文学観はこの際置いといて、この指摘は興味深い。

『大人になる旅』

8月なので戦争関係の本と思い、澤地久枝『大人になる旅』(新潮文庫)を読んだ。

幼い甥に対して語りかけるという観点で書かれており読みやすく、中高生におすすめの本だ。

著者の敗戦後の満州での引き揚げ体験が生き生きと語られており興味深かった。

当時私は子どもで、そのことの直接の責任はおえません。しかし、侵略し支配した側にいた子どもであったことは、忘れるわけにはゆきません。難民生活引き揚げも、少女期にはいっていたわたしにとって、かなりの試練であったとしても、私は被害者という気持ちだけでそのことを語りたくはないのです。」

「天孫降臨」伝説を盲信し、「八紘一宇」を旗印にアジア侵略を企てた日本政府に突き動かされて移住してきた日本人を、現在の我々が歴史の上でどう位置づけるのかというのは議論を含む問題である。中国人の生活をずたずたにした加害者として捉えるのか、日本政府の軍国化の被害者として捉えるのかという問題である。一方で、日中平和友好条約、日韓基本条約の議論のベースに、日本人の大多数は当時の軍部の独走の「被害者」であるという理解があったことを忘れてはいけない。太平洋戦争の直接の責任者を東京裁判でA級戦犯と定め、それを国会で正式に承認したことで、直接の戦争責任が日本政府にあり、多くの日本人もそれに翻弄されたと確認したことからアジア各国との友好を築いてきたのだ。満州における多くの日本人は日本国内の軍国化によって生活が困難になったために、新天地満州へやって来たのが大半なのだ。その意味で、満州での日本人を「被害者」と見る視点は大事にしたい。また一方、その日本人の入植によって中国人がさらに悲惨な生活を強いられたという、「加害者」の視点は同時に合わせ持ちたい。ただ、一つはっきり言えることは、War shrineと称されるA級戦犯が合祀されている靖国神社に内閣総理大臣が参拝するということは、上記の議論をふっとばす単なる戦争賛美、遺族会の集票行動にしかならない。