野地秩嘉『エッシャーが僕らの夢だった』(新潮社,1995)を読む。

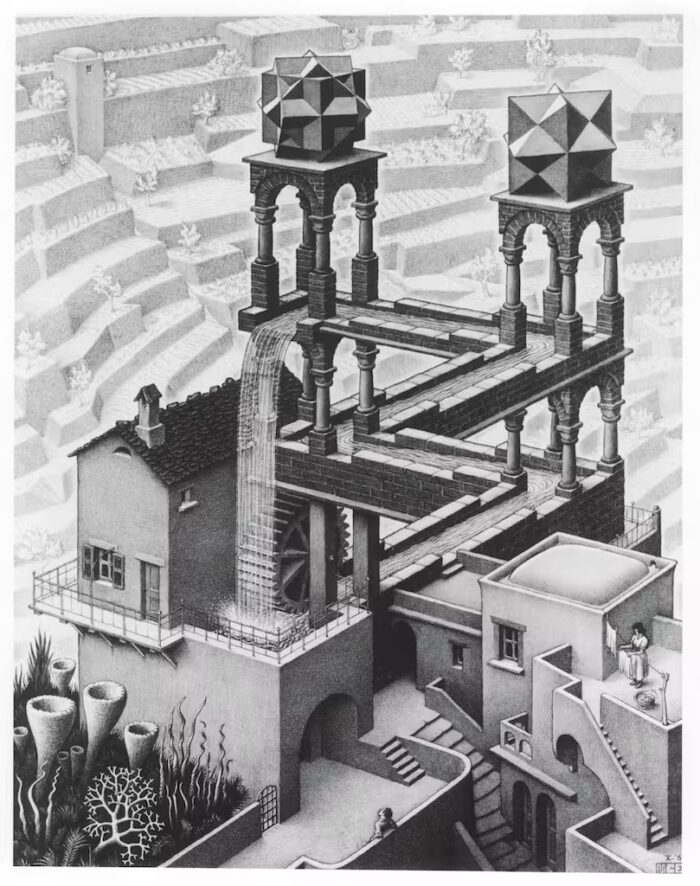

東京郊外の「豊田市」なんて単語が出てきたので、最初は小説かと思って読んでいった。読んでいくうちに、マウリッツ・コルネリス・エッシャーという有名な幾何学模様や騙し絵の版画家の作品に魅せられた男たちを描いたノンフィクションだと分かった。物語の中心はデパートでエッシャーの展覧会を大成功させた新藤信と、アパレルメーカーのニコルの役員でエッシャーの作品を7億円で購入した、ファッションデザイナーの甲賀真里子の夫である甲賀正治である。円高のバブル期という時代背景も感じつつ、ビジネスの持つ魅力を感じる作品であった。

「読書」カテゴリーアーカイブ

『デンバーの青い闇』

青木冨貴子『デンバーの青い闇』(新潮社,1993)をパラパラと読む。

1990年10月に、コロラド州デンバーにある帝京ロレットハイツ大学に通う日本人学生が、クークラックスクランに関与する若者に襲撃されたという事件が詳細に報じられている。当の大学は経営が傾いた大学を帝京大学法人が買収したもので、海外企業を日本企業が買収していた時期と重なる。そうした日本人の行為に対する反感や、アジア系・ヒスパニック系に対する嫌悪感などが、事件の背景にあると著者は述べる。

結局、帝京大学はロレットハイツ大学をその後、数年で手放している。バブル期ならではの昔話のようである。

『トットチャンネル』

黒柳徹子『トットチャンネル』(新潮社,1984)をパラパラと読む。

現在もテレビで活躍されている黒柳徹子さんが、NHKのテレビ放送の専属俳優の第一期生として活躍する1950年代を中心に、厳しい競争をくぐり抜け、初のテレビ放送に臨むドタバタ劇が描かれる。何か変な文章だが、

『カレンダー日本の天気』

高橋浩一郎『カレンダー日本の天気』(岩波ジュニア新書,1982)を少しだけ読む。

今年は異常な暑さで、9月20日まで猛暑日が続いた。やっとこの2、3日は冷房を使わずに過ごすことができるようになった。ふと思い立って手に取ってみた。

著者は旧制東京高等学校を経て、東京帝国大学理学部物理学科卒業し、中央気象台に入り、気象庁の長官まで務めた気象の専門家である。1年365日の天気について、過去の気象データを参考にしつつ、エッセー風にまとめている。

8月8日は立秋で、暦の上ではこれから秋となる。一年で一番暑い頃なので秋という感じはしないが、平均的には気温は上昇から下降に変わっていく日となっている。

8月23日は暑さがそろそろ隠れようという意味の24節気の”処暑”。残暑がいくぶん下がり始めてくる。

9月23日は秋分の日で、太陽の黄経180度になる日で、昼と夜の長さがほぼ等しくなる。正確には昼の方が14分ほど長く、等しくなるのは3日後くらい後である。

にしても、今年は秋分の日まで真夏が続いたのである。今夜も頭痛がするが、どうも身体の調子が悪い。

『無資本主義商品論』

小田嶋隆『無資本主義商品論』(翔泳社,1995)をパラパラと読む。

著者は早稲田大学教育学部を卒業後、ラジオのADやテクニカルライター、コンピュータのコラムニストなど様々な肩書を持つ人物である。Wikipediaによると、早稲田大学文化構想学部非常勤講師を務めていたが、2022年に病気で亡くなっている。

80年代後半から90年代前半にかけて雑誌「噂の真相」に連載されたエッセーで、円高で経済は絶好調であるにも関わらず、一部の富裕層を除いて、物価高に喘いで貧しい生活を強いられる庶民の生活を露わにしている。

われわれ東京都民は、うだうだと文句を垂れながらもこの(首都高速)道路を利用せざるを得ないのであり、また首都高速公団も、そのことを熟知しているからこそ、この図々しい価格設定をあらためないのである。(中略)

そもそも道であるとか橋であるとか電気であるとかいった公共性の高いものに料金をつけられた時点で、庶民はお手上げなのである。なぜって、靴下や歯ブラシなら不買運動もできるし、無しで過ごせないこともないが、道路や電気なしで暮らすなんてことは事実上不可能だからだ。

要するに、道に通せんぼをして通行料を取り上げるこのやり口は、ほとんど空気に税金をかけるに等しいということだ。(中略)

意外に知られていないことだがこの盗っ人仕事の絵図を描いたのは、あの田中角栄だ。彼は道路の建設費用として、ガソリン税と自動車税というものを案出したのである。そしてその潤沢な資金を国中の土建屋にバラまいて権力を得たわけだ。

つまり「道路を利用するドライバーが、道路のための税金を負担するのは当然のことではないか」という、この一見もっともらしい受益者負担の理屈に全国民が騙されたって事だ。