昨日で長かった2学期が終わりました。

皆さんの9月からの4ヶ月間は如何だったでしょうか。

私は神経をすり減らす日々でしたが、皆さんの発表を楽しませていただきました。

皆さんの発表を深堀りしていくような授業を展開していきたいのですが、なかなか時間の余裕がありませんでした。2年生の3学期は時間の余裕があるので、皆さんとの「対話」を重視していきたいです。

授業アンケートの集計はまだ終わっていませんが、3学期に向けた改善をあらたにしたいと思います。まずは27日(月曜日)の進学講習です。国立理系向けの講習なので、人数は限られますが、担当自身が楽しくやりたいと思います。

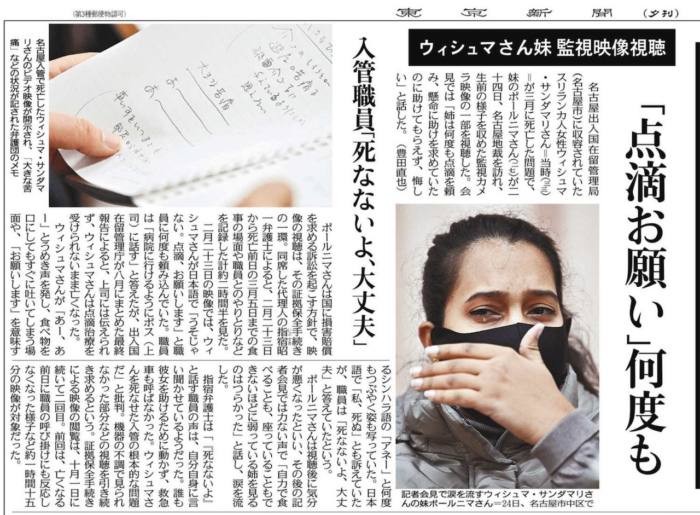

本日の東京新聞夕刊から。

授業中に紹介した名古屋入管での「殺人事件」の記事です。

授業で日本の難民制度について触れました。記事本文には書かれていませんが、事件の背景にある日本政府の排外主義が問題となっています。私は、難民の積極的な受け入れや柔軟な移民手続きなど、世界第3位のGDPを誇る日本が大国の責任を果たすべきだと考えています。

こうした悲しい事件が起きないような制度設計が大切です。