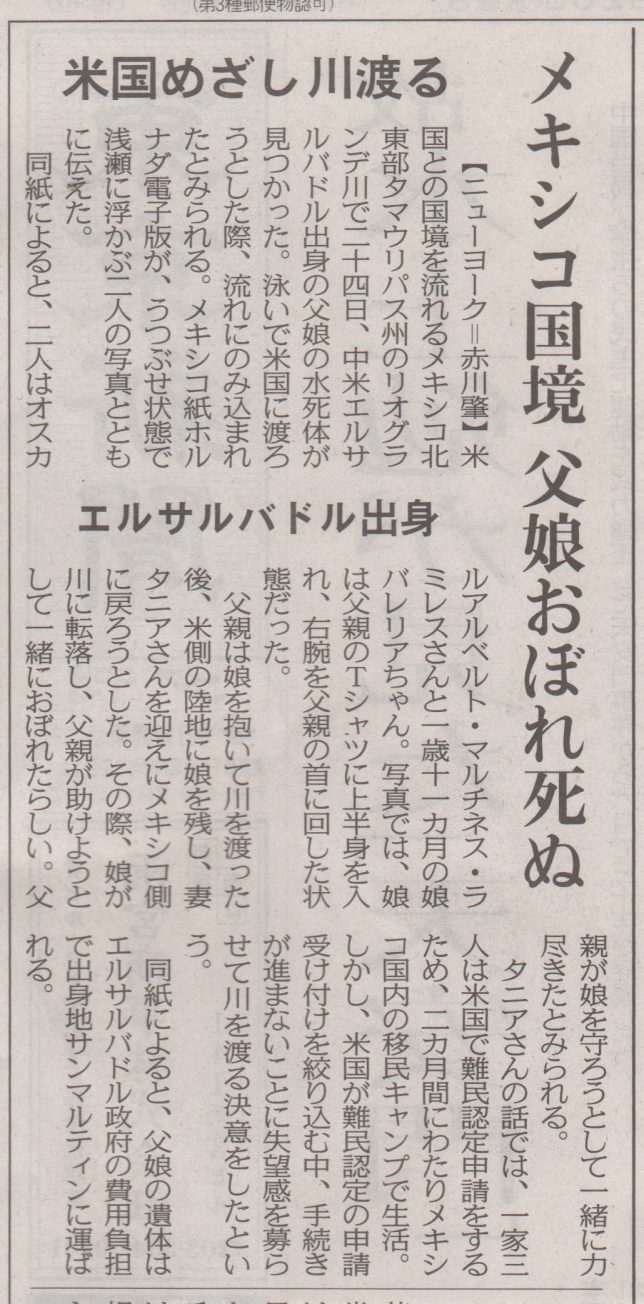

本日の東京新聞朝刊記事より。

小さい記事だが,日本政府が,同性愛への迫害を理由に難民認定を出したとの喜ばしい内容である。

入国管理局改め,出入国在留管理庁のホームページによると,「難民」とは,「難民条約第1条又は議定書第1条の規定により定義される難民を意味し,それは,人種,宗教,国籍,特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって,その国籍国の保護を受けることができないか又はそれを望まない者」とある。

同性愛者というだけで死刑や禁固刑などになる国が70カ国もあるという。そうした国に揺さぶりをかける政治的意味でも,遅ればせながら日本が同性愛迫害を難民認定し,日本で普通に生活を営むことができるようになるというのは評価したい。国内労働力の不足という追い風もあるのだろうが,難民認定の拡大についてきちんと法的整備を積み重ねて行くべきである。