仕事の都合で、埼玉県草加市にある獨協大学へ出かけた。

ちょうどオープンキャンパスの日にあたっており、食堂や図書館が来場者に開放されていた。高校生や保護者が多数いたので、学生気分に浸るまではできなかったが、図書館の本のラベルを見るだけでも、向学心が少し湧いてくる。やはり学ぶ環境や雰囲気は大事であると感じた。

「学習・学び」カテゴリーアーカイブ

コメントを残す

脱原発テント

妻に連れられて、上の子と真ん中の子が日比谷にある日生劇場で吹奏楽のコンサートに出かけた。

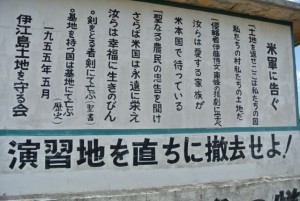

参議院選挙投票後、下の子を連れて春日部から車で迎えに行った。その途中で、ふと目にした霞が関の経産省前の脱原発テントを訪れた。初めて見たのだが、いかにも団結小屋といった雰囲気あふれた佇まいに、妙な懐かしさを覚えた。

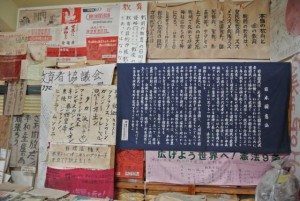

下の子がいたので、テントにいたおじさんともあまり話もできず、ポケットの小銭をカンパしてビラをもらってきただけであった。

早速、日比谷公園の噴水の脇で、ビラを読んだのだが、そのビラの発行元である「タンポポ舎」という名前に目が留った。確か、学生時代に神田にあった「たんぽぽ舎」という狭い会議スペースで、旧内務省と国民背番号制、住基法との関連の問題などの学習会に参加した記憶がある。

![]() 〈経産省前テントひろば〉

〈経産省前テントひろば〉

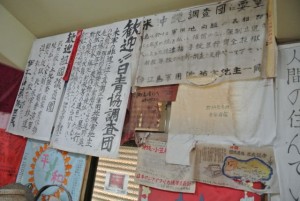

![]() 〈NO NUKES PLAZA たんぽぽ舎〉

〈NO NUKES PLAZA たんぽぽ舎〉

関宿城

同窓会

今夕、十数年前に最初に担任して卒業させた生徒数人と酒席を囲んだ。

卒業生の思い出話を聞くと同時に、十年ちょっと前の高校生の危ういまでのパワーを感じた。

当時の自分自身の他者からみる姿も垣間みることができ、楽しい一時であった。

卒業生といっても既に30に手が届く歳である。FacebookなどのSNSを使いこなしながらも、面と向かったコミュニケーションもおろそかにしない世代から元気を貰もらったような気がした。