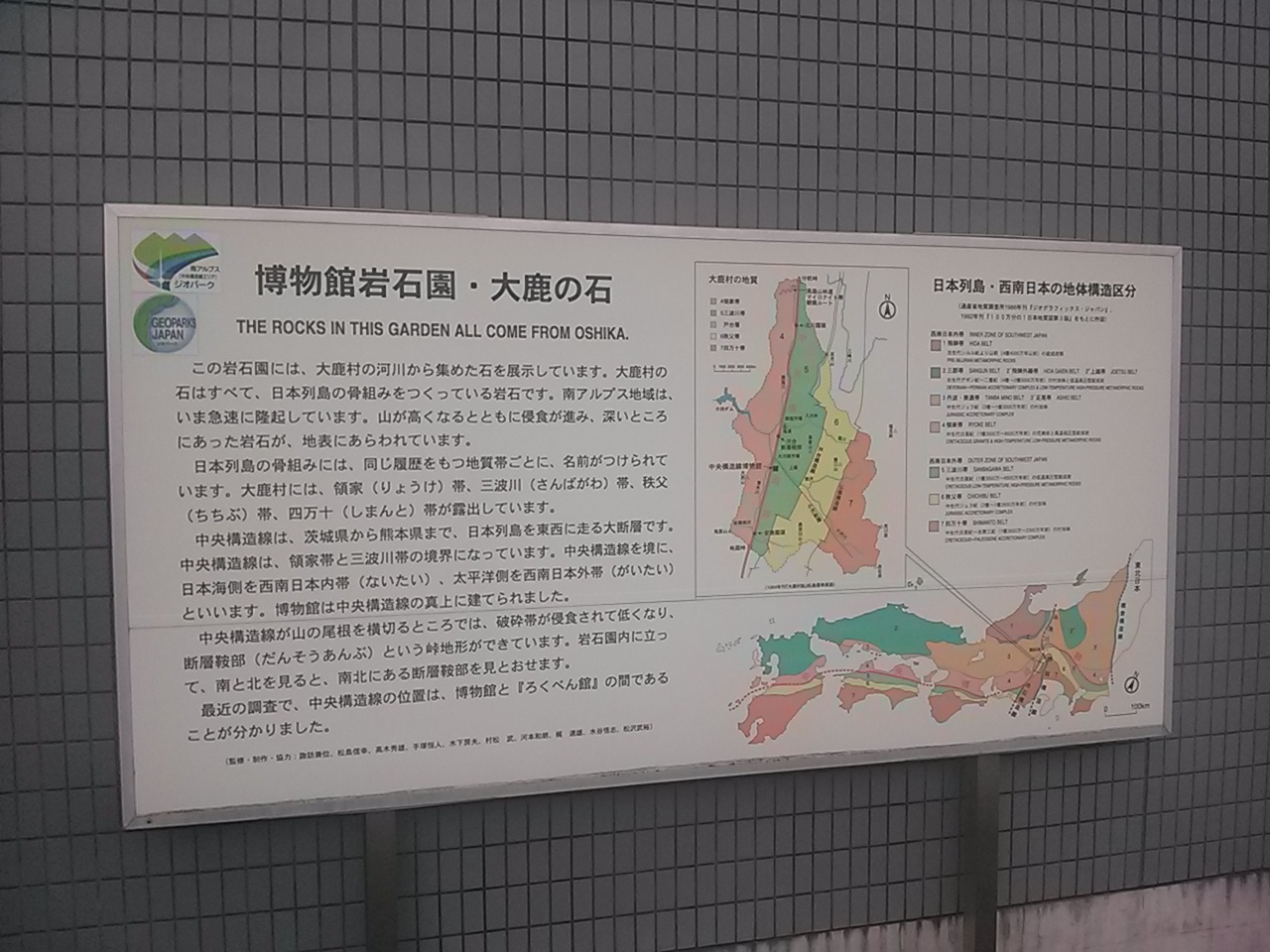

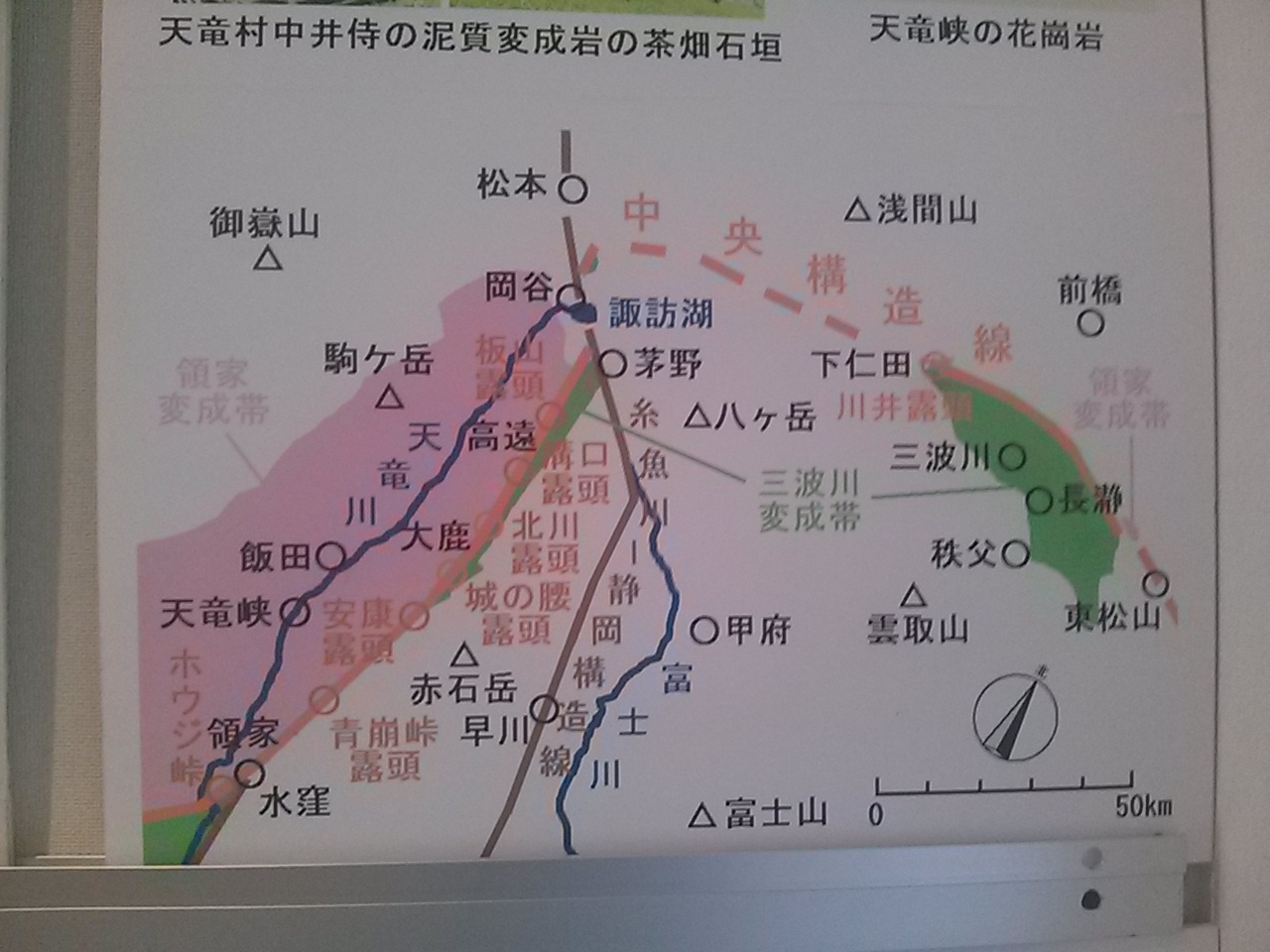

中央構造線を巡る 長瀞〜下仁田〜大鹿村

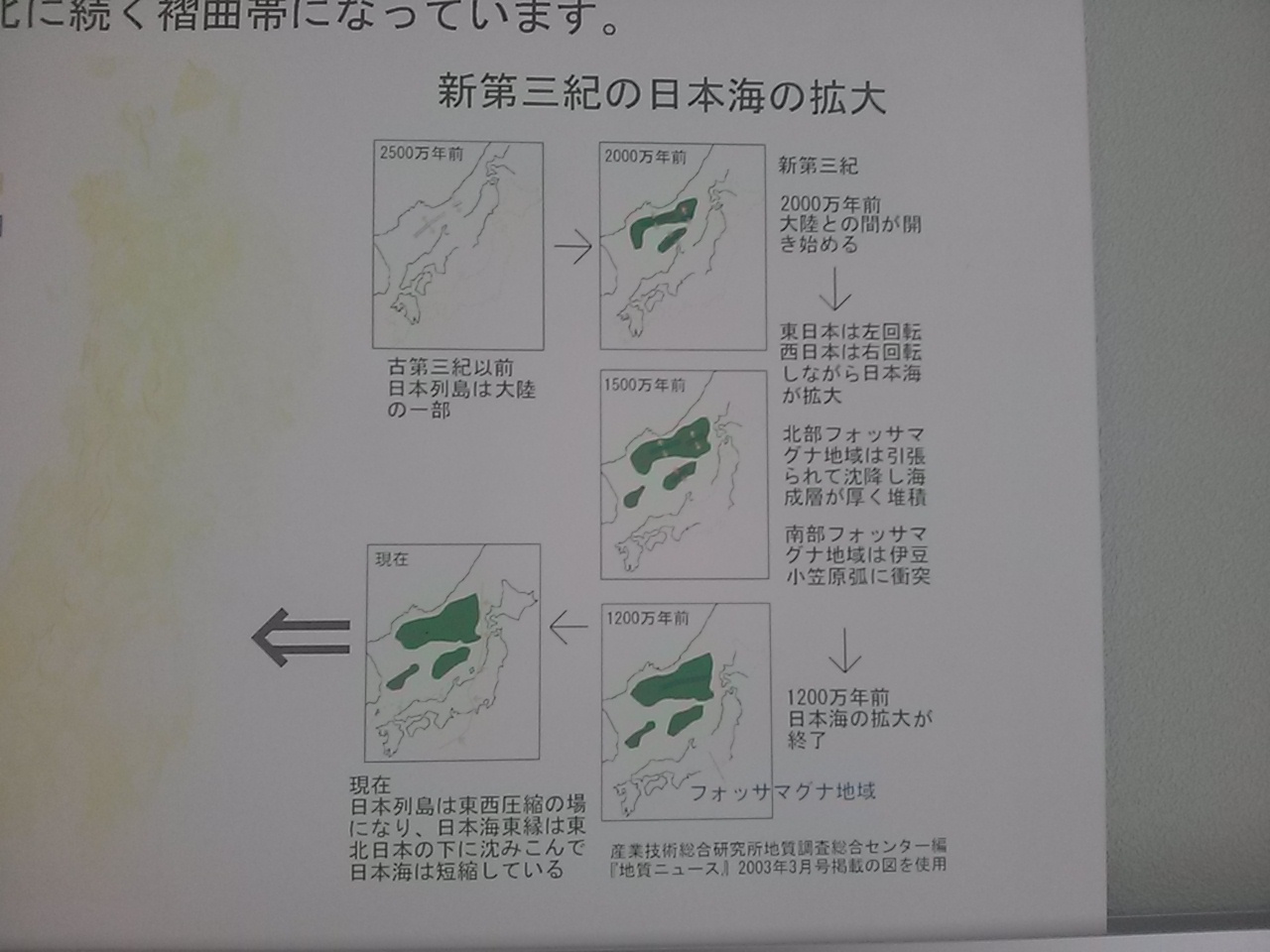

先日、東京新聞日曜版で上掲の「ジオパーク」なるものが特集されていた。職場の机に張って、時折眺めては、日本の地形や地質に思いを馳せていた。

「ジオパーク」といっても聞き慣れない名称である。数年前に発足した日本ジオパーク委員会が認定する地質学上の価値の高い地域のことである。隠岐や洞爺湖有珠山、糸魚川など、現在では33の地域が同委員会のホームページに紹介されている。

□日本ジオパークネットワーク[Japanese Geoparks Network]公式サイト

今年の夏も、2日間だけ妻より夏休みを貰ったので、車に着替えと毛布と冒険心だけを積んで地球の鼓動を調査・体感する行き当たりばったりの旅に出かけた。ジャンジャーン!!

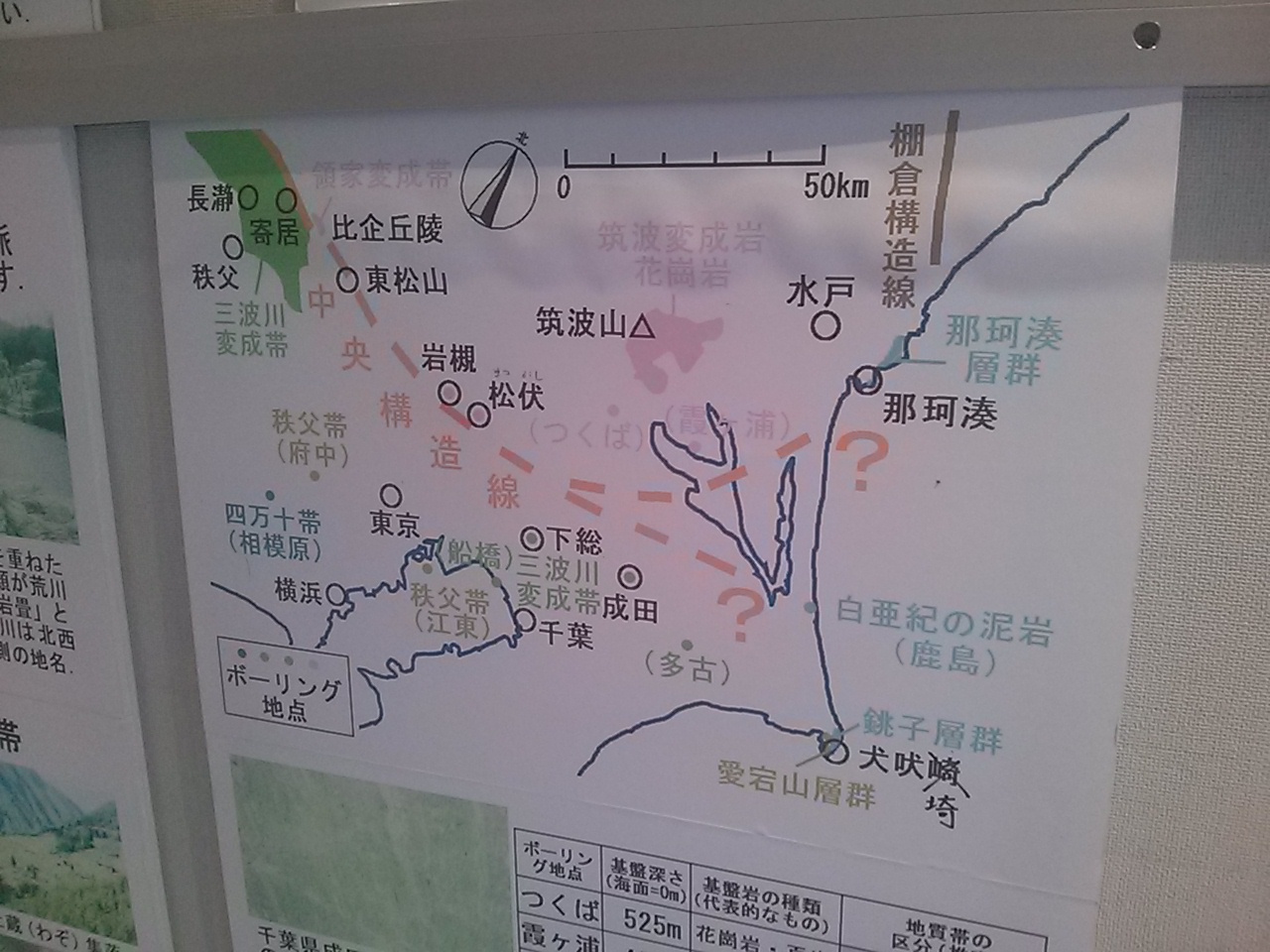

といっても、どこへ行っていいのか分からなかったので、まずは、埼玉県長瀞にある「自然の博物館」に行った。10万分の1の地図を片手にテキトーに向かったので、鴻巣や東松山、熊谷周辺をうろうろした挙げ句に渋滞にハマって3時間近くかかってしまった。

ちょうど埼玉に生息していた恐竜の特別展示の時期だったので、小学生や家族連れがたくさん展示の前に集っていた。40過ぎのおじさんも負けじと石灰岩や秩父地域の土地の隆起のパネルを食い入るように眺めた。まだ断層についての知識がなかったので、埼玉から海の恐竜の化石が発見されていることや、埼玉が大昔海の底だった事実にビックリしただけであった。

展示を見ても、秩父地域から堆積岩が多数出土していますということだけで、今回の目的である中央構造線に関する説明は少なかった。そこで、秩父からほど近い下仁田に行くことにした。

埼玉県小鹿野町から群馬県神流町へと通じる国道299号線の志賀坂峠から。この場所から山地地溝帯といい、断層により土地が数十キロにわたって沈降している様子が伺えるとのことであったが、生憎の雨で周囲の様子すらガスってしまい見渡すことができなかった。頁岩、砂岩、礫岩などの白亜紀前期の地層が分布しており、同じ地層の群馬県からは4つの恐竜の化石が発見されており、埼玉県側からの発見が期待されている。

丁度日航機が墜落した御巣鷹山で慰霊祭が行われていた上野村の道の駅で昼食をとった後、群馬県下仁田村へ向かった。

廃校になった小学校を活用した下仁田町自然史館の外観。

□下仁田ジオパーク推進室|多様な大地の変動から古代人の足音まで

最初に15分ほど、地元の小学生対象の学習ビデオを拝見した。観客は一人。感嘆しても一人。

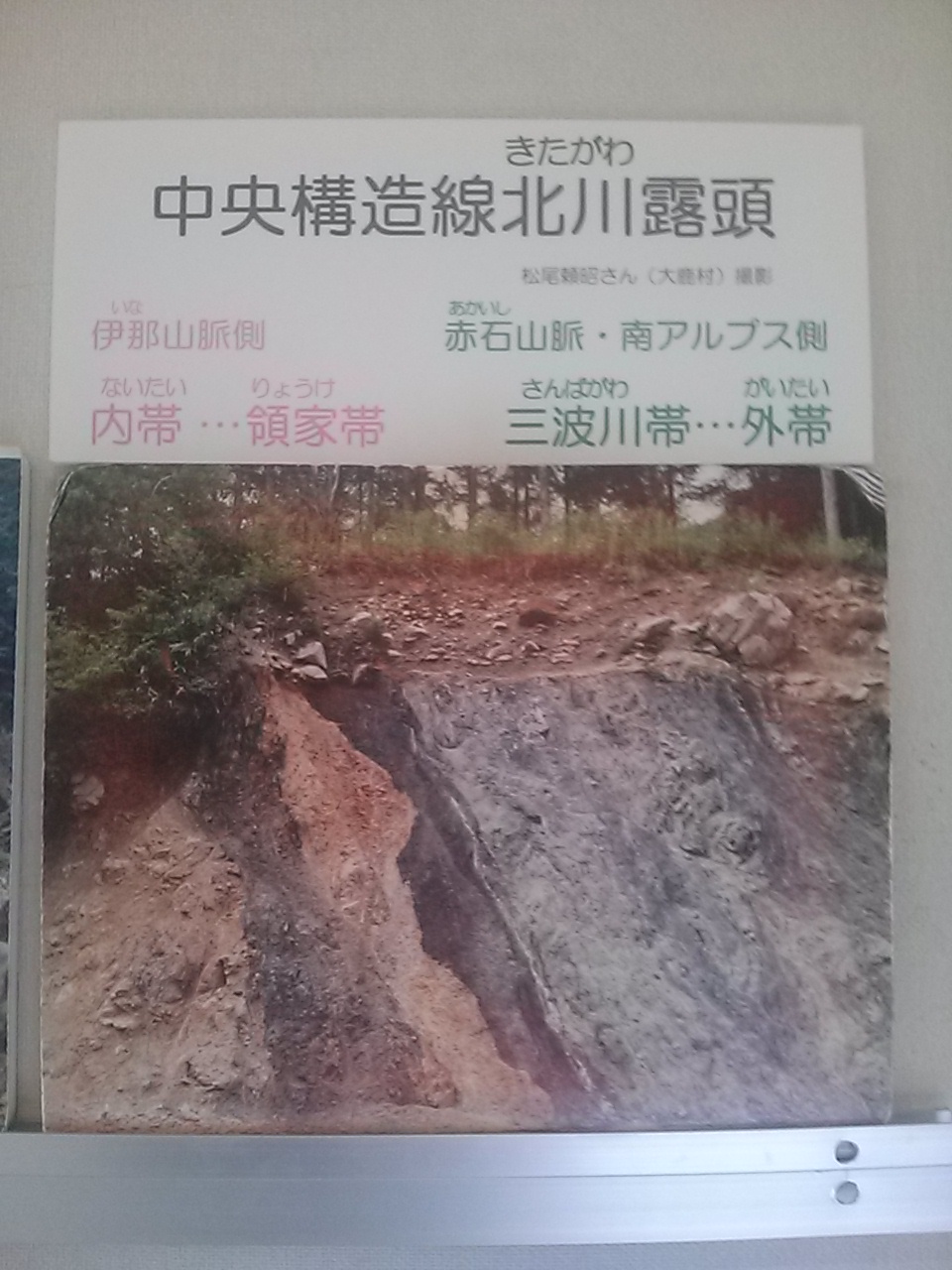

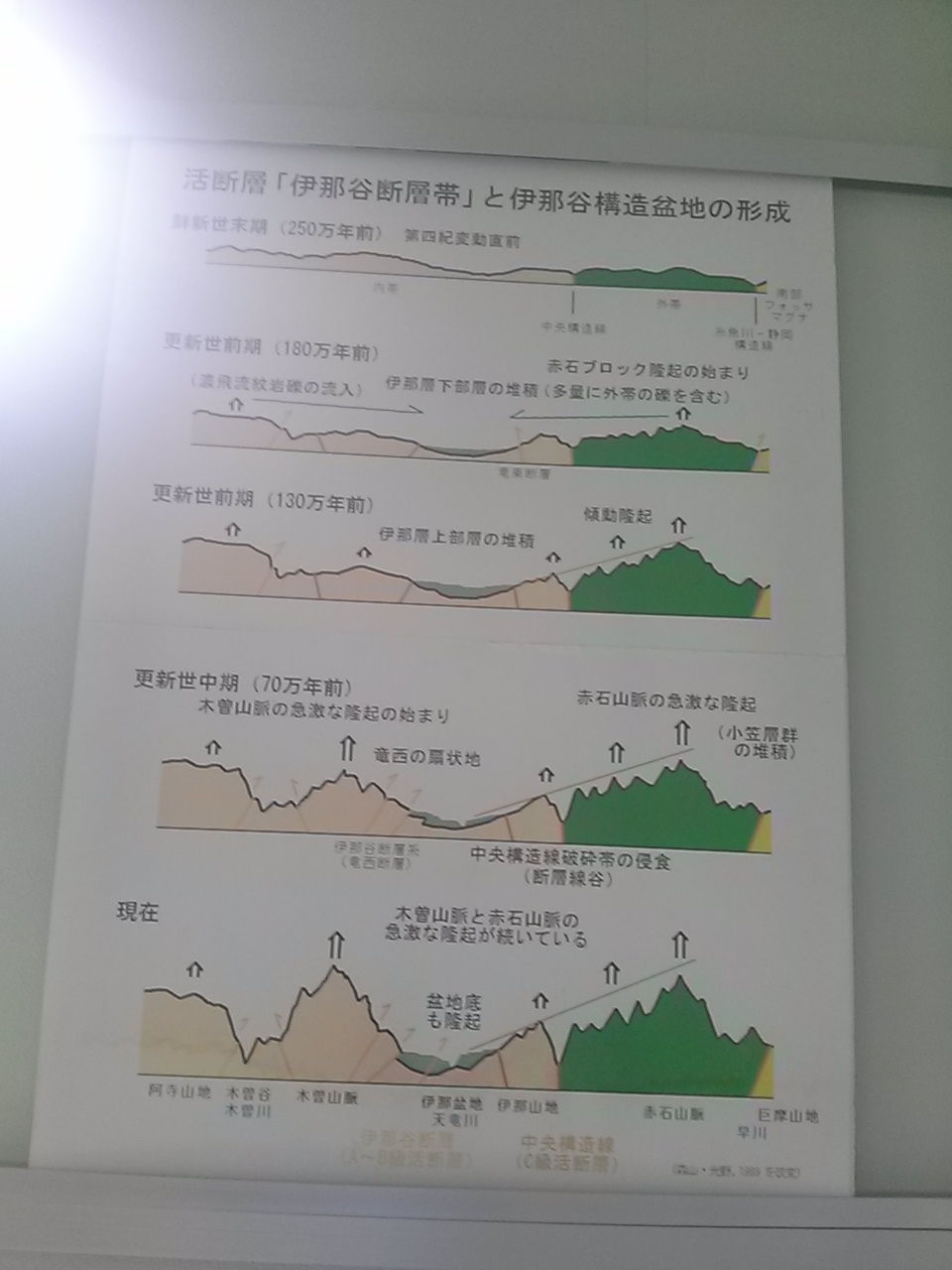

下仁田町自体が何十キロも土地が横ずれした中央構造線の真上にあり、町の各所にある中央構造線のスポットを紹介した観光ビデオともなっている。

自然史館の道路はさんで向かいにある「跡倉クリッペ」の様子。

中央構造線の断層が山の横を走っており、山頂とふもとで断層のつながりがない根なし山といわれている。

写真では左下から右上に走る境目がすべり面にあたり、上部は恐竜時代の海の地層である。

鏑川と南牧川の合流点にある青い石畳の青岩公園。火山岩、堆積岩、深成岩の全てが一箇所に揃った珍しい公園である。

雨がぱらついており誰もいない中で、地層の形成過程に思いを馳せる。

ここからがオリエンテーリング状態であった。全くの田舎に突然、最近になってあらたに案内看板だけが新設されただけなので、地図にも全く載っておらず、見つけるだけで精一杯であった。しかし、終わってみると良い思い出となった。

川井の断層

左右で地層が全く異なる中央構造線が地表に露呈した場所で、関東地方で最もよく観察できる場所である。

三重県に特別警報が発令された大型の台風11号の影響のためか、道もぐちゃぐちゃで、久しぶりにズポッと足が取られる感覚を味わった。近づくための手すりもなく、1メートルほどの岩を昇ってようやく到達することできた。

帰りに足元が滑って手をついたところ、手の掌を少し切るアクシデントもあった。

大桑原の褶曲

これまた地図にも載っておらず、自然史館で貰ったパンフレットにも詳細なポイントは明記されておらず、「発見」するのに大変苦労した。周囲を車で何度もグルグル回った挙げ句、普通の民家の裏手に隠されているかのごとく案内版がある。見つけたときは本当に文字通り「小躍り」してしまった。

くりっぺを構成する地層が、移動時の運動によってV字型に大きく折れ曲がった様子が確認できる。

宮室の逆転層

これも工事で車の通行ができない橋を越えると突然案内が表れる。この地点は駐車場も用意されているのだが、そこからの誘導掲示が全くないので、たどりつけない人が続出するであろう。

クリッペj形成時の大きな大地の力によって地層が逆転し、上下さかさまになっている様子が見られる。

すでに日も傾きかけていたが、世界遺産に登録されたばかりの荒船風穴を目指した。途中、看板を見落としてしまい、裏道の神津牧場から延々と山道を走ることになった。ここでも観客は一人。遺産一人。

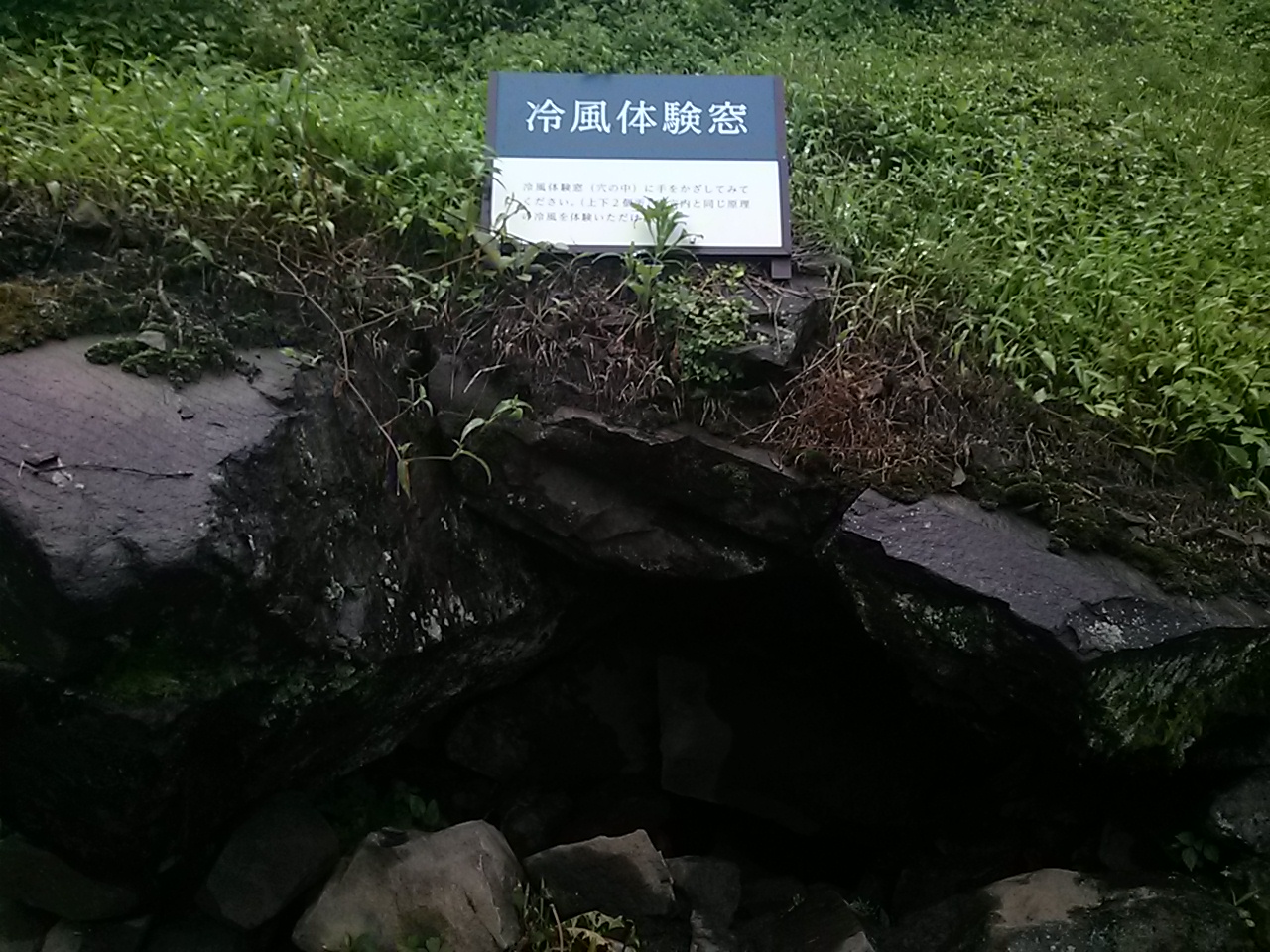

荒船2号風穴の様子。

荒船風穴とは、1905年(明治38年)から39年(昭和4年)まで下仁田南野牧にあった蚕種の貯蔵施設のことである。荒船山の北麓、標高900m近い場所にあり、夏でも岩の隙間から2、3度の冷風が吹き出す「天然の冷蔵庫」を活用し、繭の生産増に大きく貢献した。

一番奥にある1号風穴の様子。温度計が設置されており、3、4度しかなく、不思議な感覚であった。

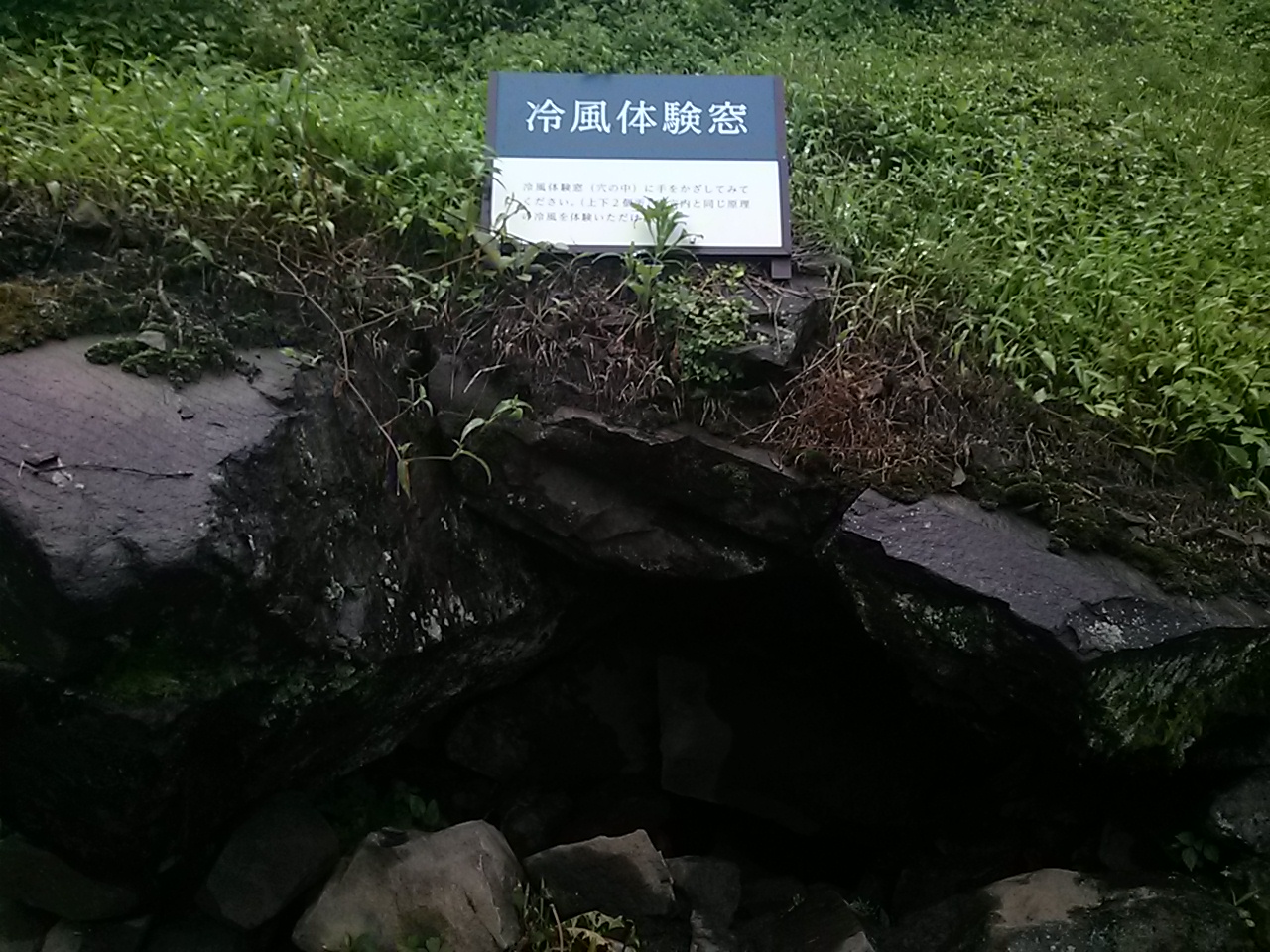

入り口付近のバスの折り返し場に冷風体験のコーナーがあった。本当にクーラーのように冷風が吹き出しているのが体験できる。気圧差によるものであろうが、山の持つ自然の力をたっぷりと実感した。