「新聞」カテゴリーアーカイブ

太陽光発電、抑制幅小さく 企業側試算 電力会社と開き

以下、本日の東京新聞朝刊より

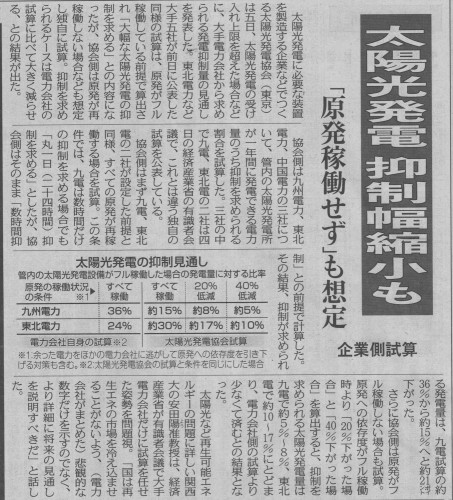

太陽光発電に必要な装置を製造する企業などでつくる太陽光発電協会(東京)は五日、太陽光発電の受け入れ上限を超えた場合などに、大手電力会社から求められる発電抑制量の見通しを発表した。東北電力など大手五社が前日に公表した同様の試算は、原発がフル稼働している前提で算出され「大幅な太陽光発電の抑制を求める」との内容になったが、協会側は原発が再稼働しない場合なども想定し独自に試算。抑制を求められるケースは電力会社の試算に比べて大きく減らせる、との結果が出た。

協会側は九州電力、東北電力、中国電力の三社について、管内の太陽光発電所が一年間に発電できる電力量のうち抑制を求められる割合を試算した。三社の中で九電、東北電の二社は四日の経済産業省の有識者会議で、これとは違う独自の試算を公表している。

協会側はまず九電、東北電の二社が設定した前提と同様、すべての原発が再稼働する場合を試算。この条件では、九電は数時間だけの抑制を求める場合でも「丸一日(二十四時間)抑制を求める」としたが、協会側はそのまま「数時間抑制」との前提で計算した。その結果、抑制が求められる発電量は、九電試算の約36%から約15%へと約21ポイント下がった。

さらに協会側は原発がフル稼働しない場合も試算。原発への依存度がフル稼働時より「20%下がった場合」と「40%下がった場合」を算出すると、抑制を求められる太陽光発電量は九電で約5%~8%、東北電で約10~17%にとどまり、電力会社側の試算より少なくて済むとの結果となった。太陽光など再生可能エネルギーの問題に詳しい関西大の安田陽(よう)准教授は、経済産業省が有識者会議で大手電力会社だけに試算を任せた姿勢を問題視。「国は悲観的な数字だけを示すのでなく、より詳細に将来の見通しを説明すべきだ」と話した。

太陽光発電は再生可能エネルギーだから100%永遠に受け入れるというのは、私も少し筋が違うと思うが、この5〜10年は、原子力発電が担ってきた部分を埋めるためにも、国として再生可能エネルギーを重点化させていく時期としなくてはならない。太陽光だけに偏らせるのではなく、風力発電や波力発電、地熱発電、小規模水力発電、バイオマスなどの再生可能エネルギーで十分やっていけるだけの見通しを立てる必要がある。

脱原発の国の基本的な方向性に沿って、もうしばらくは大規模太陽光発電の商業化は奨励されるべきである。近い将来、メガソーラー事業で蓄電まで出来れば、電力会社を全く通さずとも電力を買うことができるようになる。電力会社の管轄内でそうした競争が生まれれば、やがては不効率な原発などどこの会社も廃止せざるを得なくなるであろう。

「トマ・ピケティ教授に聞く」

本日の東京新聞は全面にわたって「ピケティ尽くし」だった。2面ブチ抜きのピケティ教授への単独インタビュー記事だけでなく、書評面でも著書『21世紀の資本』が紹介され、佐々木毅東大名誉教授のコラムでも社説でもアベノミクス批判の論拠として大々的に取り上げられていた。

新聞記事の受け売りなのだが、ピケティ教授は、「富める者が富めば、恩恵がしたたり落ち、全体が底上げされる」という新自由主義を真っ向から否定し、格差が行き過ぎると成長を阻害されるという点を、世界20カ国の財務情報とここ100年ほどの歴史から丁寧に分析しているとのこと。格差拡大の主要因は資本蓄積の増大と経済成長率の低下であり、この2つの傾向が続けば富は上位者に一層累積してしまう。その是正策として、ピケティ教授はあらゆる資本に対して累進的な税を課すべきだと述べる。固定資産税の仕組みを拡張して、株や普通預金などのあらゆる資本に課税の枠を広げ、さらに国際的な資金移動を透明化し、tax havenの規制を含めた「グローバル累進資本税」を提案している。

市場経済のルールを民主的に制御すべきだというピケティ教授の主張は、一見共産主義に近いものを感じるが、ピケティ教授のスタンスはあくまで資本主義にあり、公共の範囲内における格差を容認している点がマルクスの考えとは異なる。

また、格差が広がるとナショナリズムが台頭してくるというピケティの教授の主張は全くもって正しい認識である。資本の格差だけでなく、もっと身近な皮膚感覚に近い生活格差や社会格差にも注目していきたい。

偉そうに書き連ねたが、700ページと聞くだけで尻込みしてしまう。

政党助成法廃止法案

本日の東京新聞朝刊だが、「生活の党と山本太郎となかまたち」(^ ^)の人事に関する記事と、新党「日本を元気にする会」(ー ー;)の会派名変更の記事の隣に、これ見よがしに、共産党が政党助成法を廃止する法案を衆院に提出したとの記事が載っていた。

志位和夫委員長は記者会見で、「国民一人当たり250円を、支持していない政党にも寄付させられる憲法違反の制度だ。多くの党で過度な依存状態が生まれ、堕落を招いている」と理由を説明している。

一概に政党助成法を悪法だと決め付けることはできないが、政党助成金を受け取る基準を満たすためだけに離合集散する政治屋の報道を見るにつけ、然もありなんと思ってしまう。

自己責任論

本日の東京新聞朝刊コラムに、イスラム過激派「イスラム国」とみられるグループに邦人2人が人質に取られた事件で、「自己責任」という批判が国内から上がっている背景について取り上げられていた。記事によると、ネット上には「自分で勝手に行って迷惑をかけてる」「自己責任でいいんじゃないの。戦場なんだから」という書き込みが相次いでいるそうだ。

こうした主張について、北海学園大の本田宏教授は「被害者側に落ち度はある。だが、それとは無関係に、国家には国民を救う義務がある。本来、守られるべき国民の側から『自己責任』と突き放すのは、はなはだおかしい」と首をひねる。

日本弁護士会連合の会長を務めた宇都宮健児弁護士は「Franceでは風刺画が原因のテロ事件後、大統領が反テロの大行進に参加した。殺人は最大の人権侵害と認識されているからだ。日本では個人の人権より、国家が先に来る。戦前の全体主義的な考え方から抜け切れていないから、巻き起こる」と苦言を呈している。

また、昨年、「自己責任論の嘘」を出版した宇都宮弁護士は、多重債務問題と合わせて「『高金利を知ってて借りた。自己責任だ』と多重債務者は責められるが、実は本人が一番責任を感じている。生活保護バッシングも似ている。人質事件の被害者も責任を感じているはずで、彼らを責めることは弱い者いじめでしかない」「非正規雇用による貧困問題も、無責任な政治家による制度の欠陥の放置による要因が大きい。それを覆い隠すには自己責任論が便利」と指摘する。

本田教授も宇都宮弁護士に同意し、「自己責任論は政府を無責任にする。結果として、問題が起きても政府は何もせず、『自分でどうにかしろ』ということ。新自由主義の台頭とも関係があるのだろう。国民の側から言いだすべき言葉ではない」と述べる。

この「自己責任」という言葉の扱いについては注意したい。今回のテロや多重債務、生活保護といった政治問題だけでなく、私もついつい相手に責任をなすりつける便利な言葉として多用してしまう。だが、その言葉の裏には、丁寧に責任をもって説明なり説得をしてこなかったこちらの側の瑕疵が含まれていることを忘れてはならない。