午前中に観た『福田村事件』の慰霊碑と、現場となった香取神社を訪れた。

6年前に出場したマウテンバイクレース会場だった場所にあり、奇妙な符合に驚きを感じた。

「学習・学び」カテゴリーアーカイブ

日本学術会議公開シンポジウム「ようこそ社会水文学へ」

本日、日本学術会議の公開シンポジウム「ようこそ社会水文学へ 水と社会の相互作用を考える」にズームで参加した。

まず、水文学とは、海水が蒸発し、雲ができて雨や雪が降り、土に染みこみ、川や地下水となり、再び海に流れ出るという、地球上の水の循環について研究する学問である。それに社会が加わることで、災害や水資源など、人間社会との関わりを分離融合の学際型で研究するのが社会水文学である。ざっくりまとめると水文学は地球科学や土木工学の分野に属するのに対し、社会水文学は、人口増加や旱魃、住民自治、水に対する信仰、川や橋の歴史的文化的価値など社会科学や人文科学の分野からもアプローチされている。

水戸〜いわき〜廃炉資料館〜浪江 第3日目

夏のサイクリング旅行3日目。

コメントやたくさんの「いいね」ありがとうございます。

今回はステムやサドルの調整を入念に行なっていたので、膝の痛みが全く出ず、3日目でもペダリングは快適だった。

いわき駅前のホテルを出発して、ひたすら国道6号線を北上した。浜通り周辺の県道や市道は坂がきついため、変わり映えしない国道をただ進むだけになってしまう。

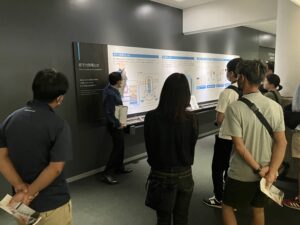

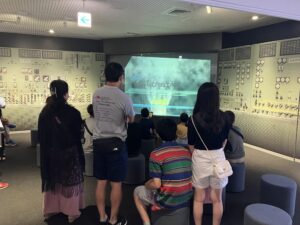

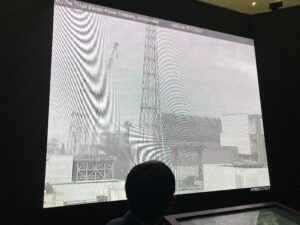

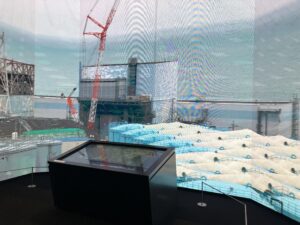

途中富岡町にある東京電力の廃炉資料館に立ち寄った。ちょうどツアーガイドが始まる時間だったので、1時間ほど説明を受けた。地元の方への廃炉や処理水放出に関する説明を目的とした施設のためか、係員の方も動画のナレーションもひたすら低姿勢であった。地元への謝罪と安全に対する過信があったことを丁寧に釈明されていた。これから40年近くかかる廃炉の行程も分かりやすかった。

一方、原発そのものへの否定的な見解は一切抑えられていた。原発は国策なので、一企業が是非を表明する必要はないが、エネルギー政策に関する東電の考え方は直接伺いたかったところである。

いわき市から広野町、楢葉町、大熊町、双葉町、浪江町と走ってきたが、町の復興の違いにびっくりした。広野や楢葉、浪江は道の駅などもオープンして賑わいを取り戻していたが、大熊町と双葉町は国道以外、帰宅困難地域のままバリケードで封鎖されたままであった。コンビニどころか自販機すらなく、「捨てられた」町という佇まいであった。真新しい中間貯蔵施設の展示館だけが存在感を示していた。

結局台風の影響はほとんどなく、今日もカンカン照りの中を走ることとなった。昨日の夕方にすっ転んで顔を怪我した子どもが傷口が痛むと言うので、これ幸いと浪江駅から輪行で帰宅することとなった。

自分の趣味・勉強と子どもの成長を見守るための旅行だったが、一応の満足を得ることができた。ただ、服装や荷物の多さなど反省も多かった。次にいかしたい。

水戸〜いわき〜廃炉資料館〜浪江 第2日目

サイクリング旅行2日目。

水戸を出発して、国道6号線を基本に、ひたすら車の脇を走り抜けた。

朝7時からすでに暑くて、汗が滝のように出た。この歳になって、眉毛というものは顔の表情を作るものではなく、汗が目に入るのを防ぐ役割こそ第一義であると再認識した。重いリュックを背負っているため、シャツも汗でグッショリであった。

途中アクアマリンふくしまという水族館に立ち寄った。生き物全般に関心が薄いのだが、ストロマトライトやサンゴ礁、マングローブなどは興味をそそる。潮目の解説も改めて勉強になった。

5時過ぎになって、いわき駅近くのホテルに駆け込み、シャワーとコインランドリーを済ませ、やっと人心地が付いた次第である。